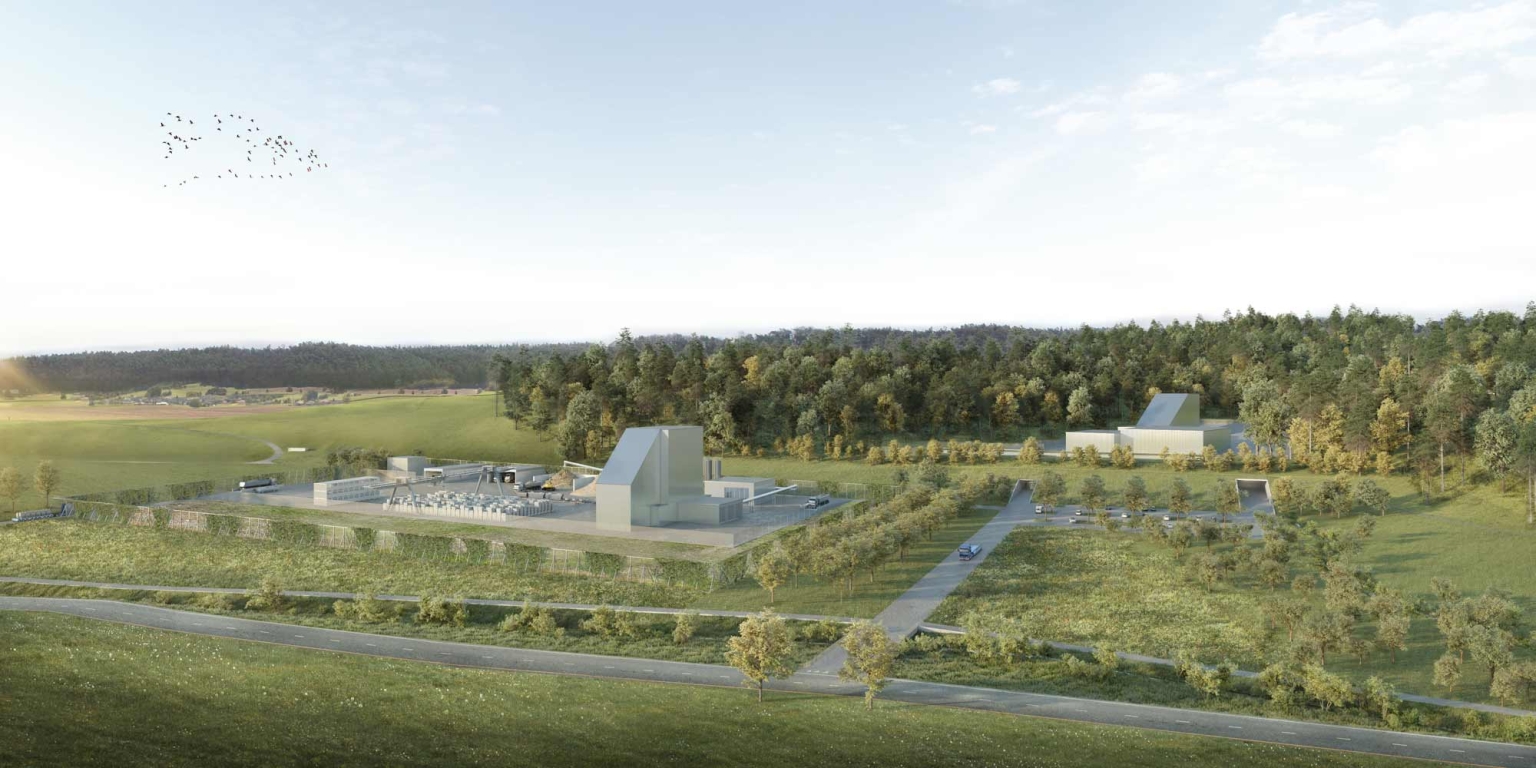

Dépôts en couches géologiques profondes

Dans le futur, la Suisse placera l’ensemble de ses déchets radioactifs dans un dépôt en couches géologiques profondes, qui sera construit sur son sol. Loin de l’homme et de l’environnement, leur radioactivité pourra décroître jusqu’à ce qu’ils deviennent inoffensifs.

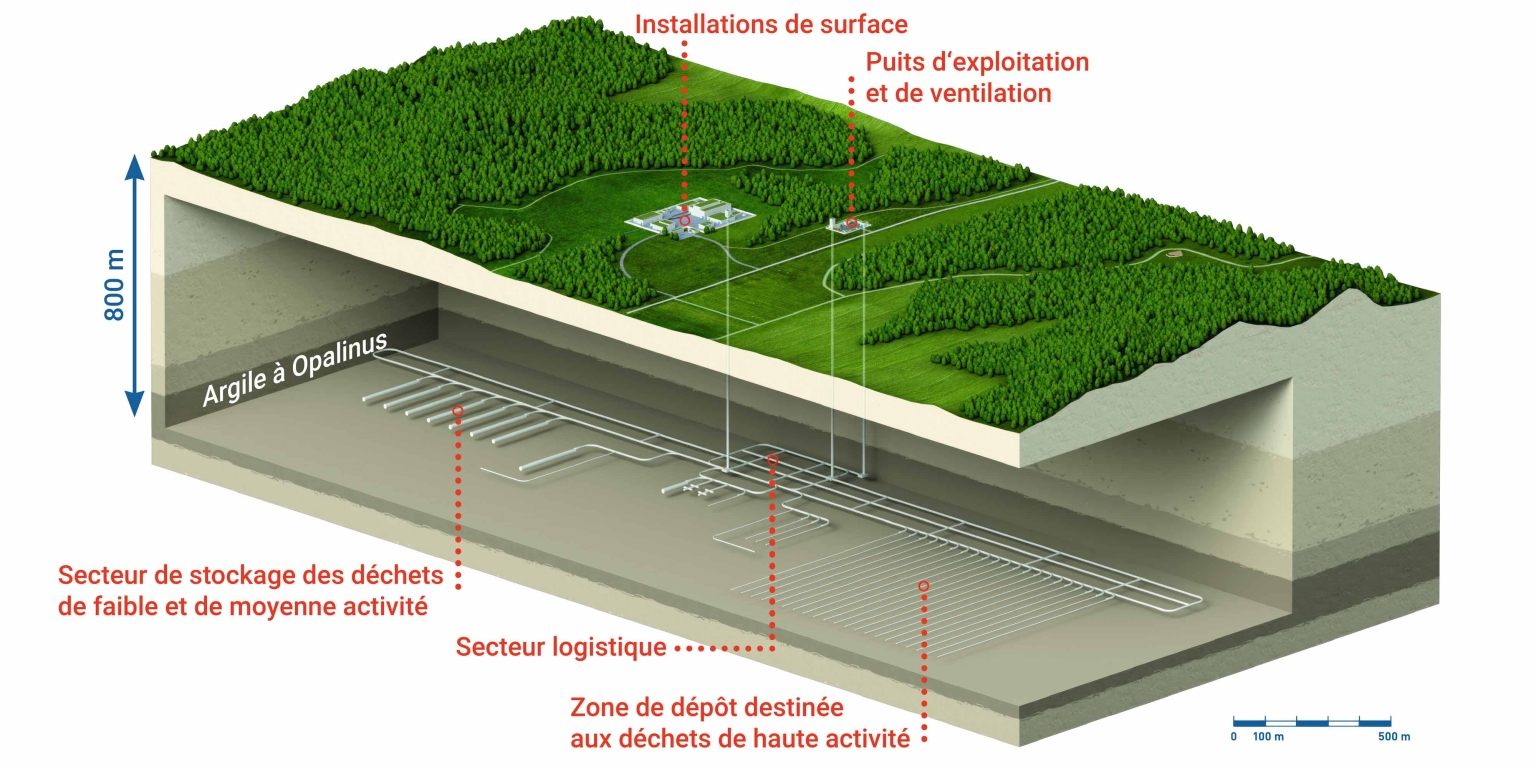

Un dépôt profond garantit la sécurité durant toute la durée de confinement des déchets. Les déchets faiblement et moyennement radioactifs ainsi que les déchets hautement radioactifs sont enfermés à plusieurs centaines de mètres de profondeur, dans une roche d'accueil adaptée: l'argile à Opalinus. Cette roche est la principale barrière de sécurité. Après une exploitation normale du dépôt durant 20 ans, une phase d’observation de 50 ans suivra. Le dépôt sera définitivement scellé lorsqu’il aura été démontré que la sûreté à long terme est garantie. Grâce à ses multiples barrières de sécurité, le dépôt offre une sécurité passive. Il ne nécessite ni surveillance ni entretien, et son fonctionnement n’est pas impacté par ce qui se passe à la surface. La loi exige que les déchets radioactifs soient stockés de sorte à être récupérables par les générations futures. Ils pourront ainsi être réutilisés comme ressources, ou être gérés différemment.

Des dépôts en couches géologiques profondes existent déjà

La nature nous montre qu’il est possible d’enfermer dans de la roche des déchets hautement radioactifs de manière durable: À Oklo, en Afrique de l’Ouest (Gabon), des réactions nucléaires spontanées, naturelles, se sont produites il y a deux milliards d’années, et des vestiges de ce réacteur naturel demeurent dans la roche argileuse. Les substances radioactives se sont très peu déplacées dans ce dépôt profond naturel. Par ailleurs, des dépôts profonds de déchets faiblement et moyennement radioactifs construits par l’homme sont déjà en exploitation depuis parfois plusieurs décennies (Veuillez cliquer sur l’onglet vert « Stockage en profondeur » sur Nuclearplanet) par exemple en Corée du Sud, en Finlande, en Hongrie, ou encore en Suède. Et la Finlande mettra en service un dépôt en couches géologiques profondes destiné aux assemblages combustibles usés en 2025.

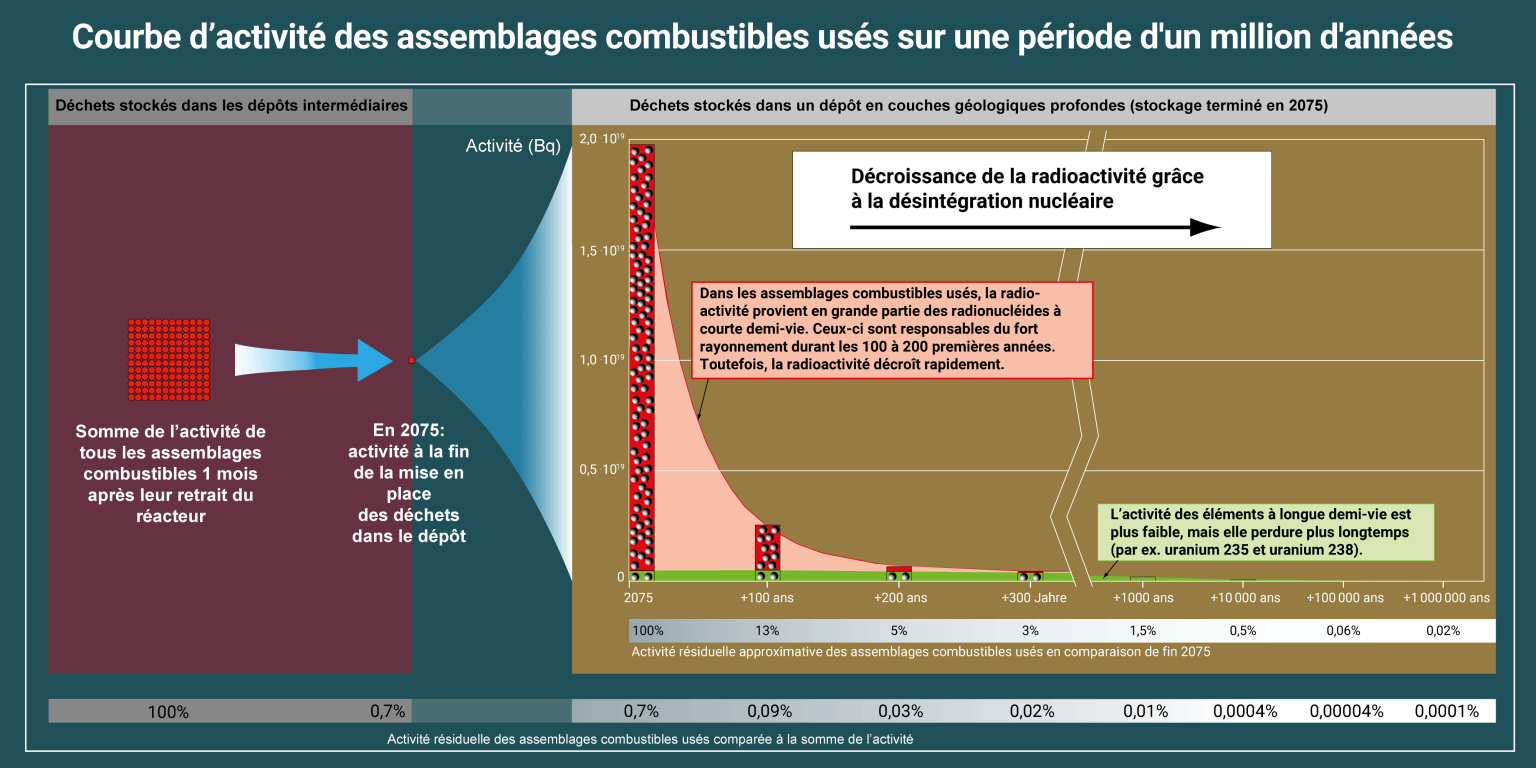

Durées de confinement des déchets radioactifs

Une grande partie de la radioactivité des déchets hautement radioactifs décroît déjà lors du stockage intermédiaire. Dans un dépôt profond, les déchets sont confinés grâce à plusieurs barrières de sécurité successives, et leur radioactivité décroît jusqu’à devenir inoffensive. C’est la désintégration radioactive qui permet de réduire au fur et à mesure la dangerosité de ces déchets. La radioactivité du combustible d’uranium usé atteint les valeurs naturelles après environ 200’000 ans. Après 500 ans, les déchets faiblement et moyennement radioactifs ne sont pas plus dangereux que les engrais phosphatés courants, et après 30’000 ans, ils possèdent une radiotoxicité équivalente à celle du granit naturel (plan de travail en granit dans une cuisine).

Les barrières de sécurité

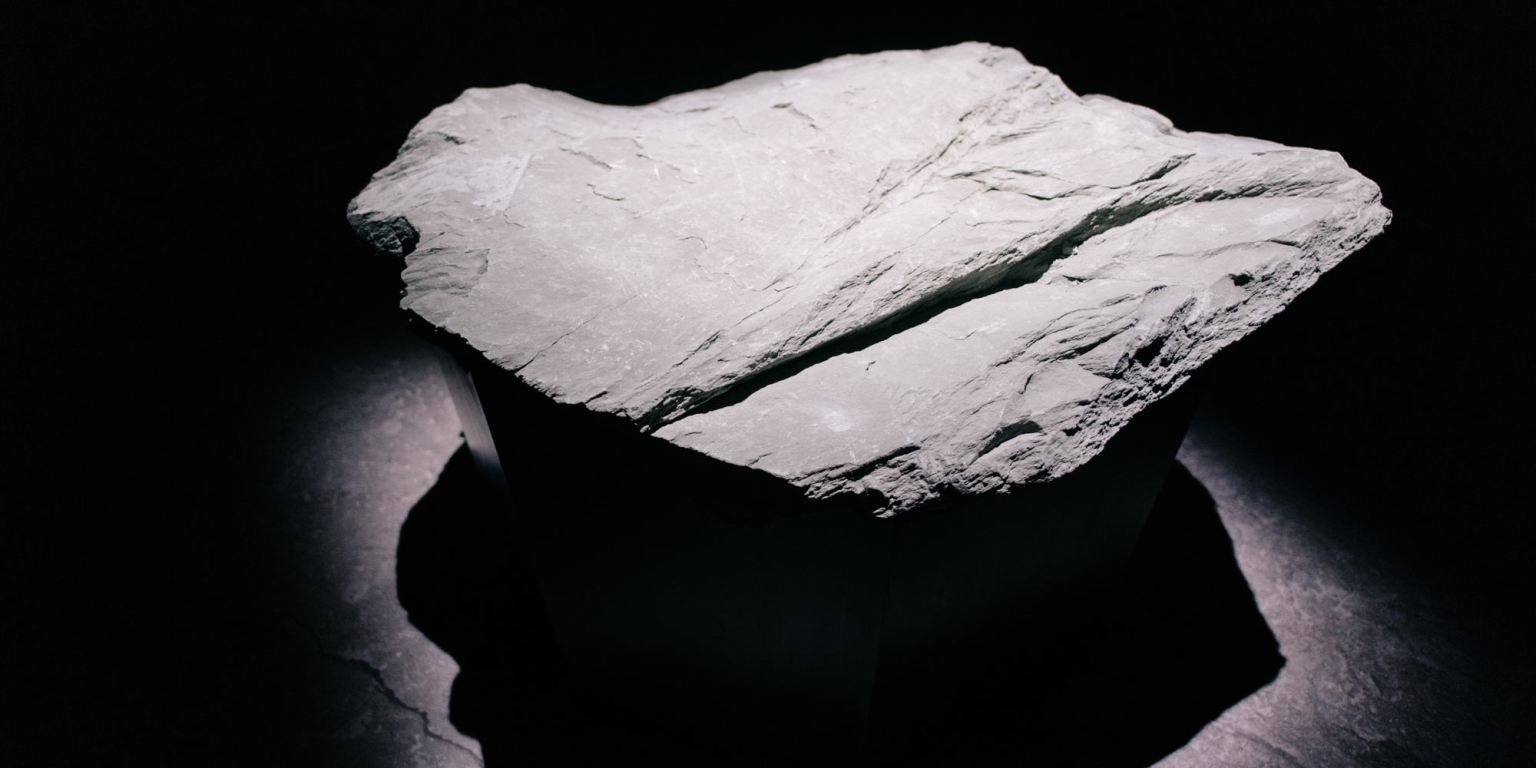

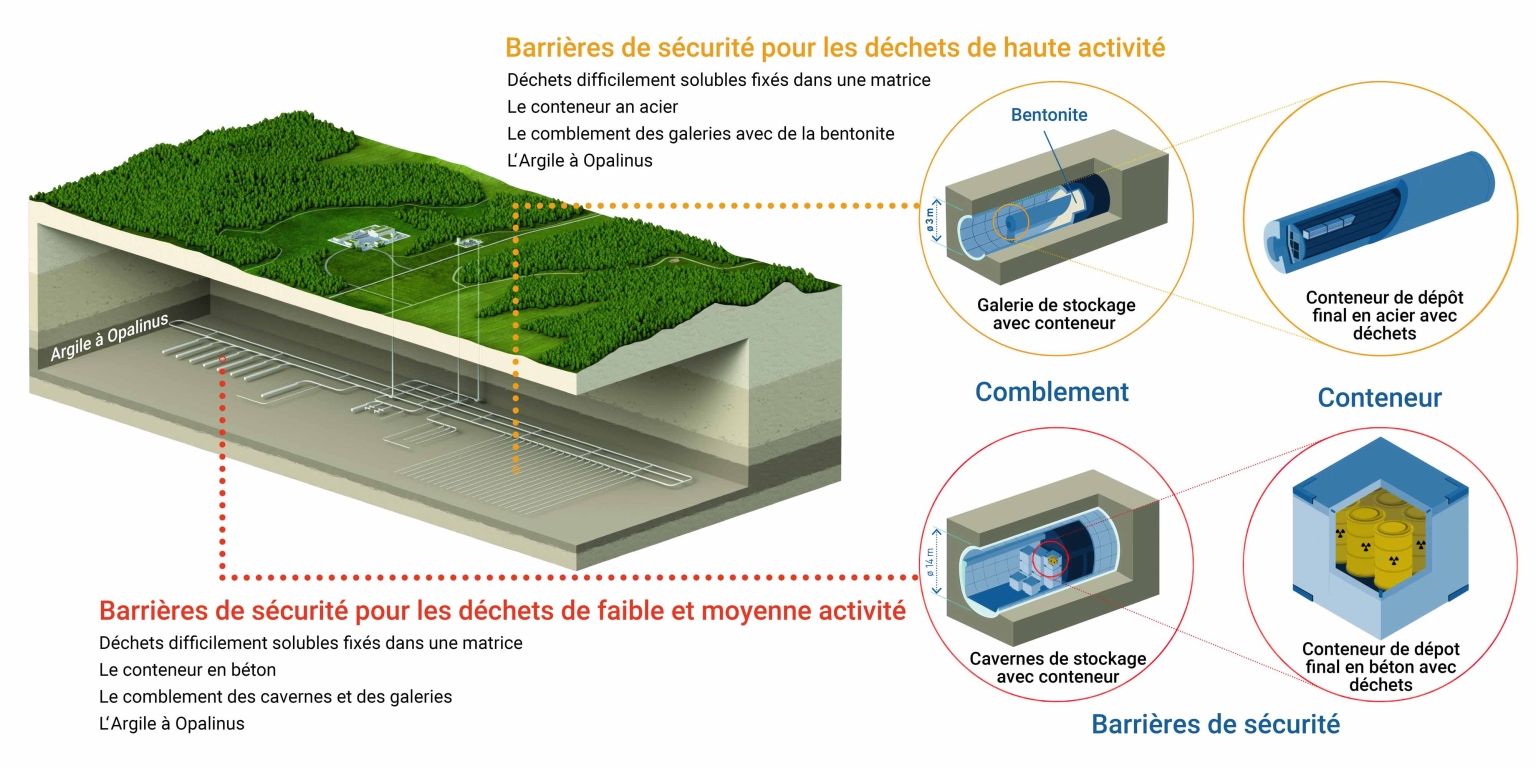

Dans un dépôt en couches géologiques profondes, des barrières de sécurité renferment les déchets radioactifs. La roche d'accueil, l'argile à Opalinus, est la principale barrière. Elle protège les déchets contre les influences néfastes tels que les écoulements d’eau et confine les substances radioactives.

Les conditions à la surface de la Terre peuvent totalement changer en quelques dizaines de milliers d'années seulement. Les déchets radioactifs doivent être tenus éloignés de l’espace vital de l’homme durant des centaines de milliers d'années, jusqu’à ce que la décroissance radioactive les ait rendus inoffensifs, raison pour laquelle ils sont placés en profondeur, dans un dépôt en couches géologiques. La Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra) a analysé de nombreuses régions de Suisse, et a trouvé des couches de roche stables depuis plusieurs millions d’années dans le nord du pays, entre 400 et 900 mètres de profondeur. Les modifications dans cette roche argileuse (argile à Opalinus) se produisent très lentement, ce qui rend cette dernière parfaitement adaptée au stockage des déchets faiblement et moyennement radioactifs, mais aussi hautement radioactifs.

L'argile à Opalinus s’est formée pendant l'ère jurassienne, il y a 175 millions d'années, lorsque le nord de la Suisse était recouvert d’une mer peu profonde. Une fine boue argileuse s’était déposée dans le fond de cette mer et s’est solidifiée pour former une roche dure et une couche stable. L’argile à Opalinus est imperméable à l’eau, ce qui permet de protéger les déchets contre les écoulements d’eau. Elle possède en outre la propriété d’être autocolmatante. Ainsi, si des fissures apparaissaient ou que de l’eau s'infiltrait, l'argile se reboucherait autour spontanément. De la même manière, elle peut aussi capturer et retenir la plupart des substances radioactives contenues dans les déchets.

Par endroits, l’argile à Opalinus se trouve à une profondeur telle que durant toute la durée de leur confinement, les déchets ne sont pas exposés à l'érosion fluvioglaciaire.

Une succession de barrières de sécurité pour protéger l’homme et l’environnement de manière durable

Un dépôt profond destiné aux déchets hautement radioactifs offre une sécurité à long terme grâce à plusieurs barrières successives: les déchets difficilement solubles eux-mêmes, le conteneur de stockage final à paroi épaisse en acier, le comblement de la galerie en matière argileuse (bentonite), et la barrière naturelle: l’argile à Opalinus. La fonction principale de ces barrières est de protéger les déchets contre l’écoulement d’eau afin qu’aucune matière radioactive isolée ne puisse être transportée à la surface. Le conteneur de stockage final qui comprend les assemblages combustibles usés doit rester parfaitement étanche durant au moins 10’000 ans. Si les matières radioactives s’échappent du conteneur, elles seront alors retenues par le comblement de la galerie. Et elles ne traversent la bentonite que très lentement. L’argile à Opalinus et les autres couches argileuses ne commenceront donc à jouer son rôle de barrière qu’au bout de plusieurs dizaines de milliers d’années, une fois que les déchets auront perdu la plus grande partie de leur radioactivité. Le rayonnement lui-même est déjà contenu par plus de deux mètres de roche.

Les autorités ont calculé que la dose d’exposition des personnes placées directement au-dessus du dépôt s’établira à 0,1 millisievert par an, au maximum. Cela correspond à moins d’un cinquantième de la dose d’exposition annuelle totale d’une personne en Suisse. Des calculs réalistes indiquent que cet objectif de protection est largement sous-évalué.

Plus d'informations

Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)

Dépôts en couches géologiques profondes

Nagra: Le dépôt géologique

l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN): Forum technique sur la sécurité