Analyses de sécurité dans les centrales nucléaires – développement et ancrage dans l'exploitation au quotidien

Le cours d'approfondissement du Forum nucléaire suisse a eu lieu les 2 et 3 novembre 2011 à Olten. Pour les quelque 140 participants, le thème des analyses de sécurité présentait une actualité incontestable sur fond de Fukushima-Daiichi. D'une part, il s'est avéré que les centrales nucléaires suisses, rééquipées de manière exemplaire, ne pouvaient tirer que fort peu d'enseignements de l'accident de Fukushima. D'autre part, les centrales nucléaires de notre pays resteront probablement connectées au réseau pendant de très longues années encore, ce qui conduira à relever en permanence les exigences en matière d'analyses de sécurité.

George Yadigaroglu, professeur émérite de l'ETH de Zurich, a reconstitué le développement de la technique de sécurité depuis le premier réacteur «Chicago-Pile-1» de 1942 jusqu'à l'époque actuelle. L'apprentissage sécuritaire a enregistré d'énormes progrès et a conduit au développement des réacteurs de troisième génération - sur l'initiative des exploitants et non pas des autorités. Pour Yadigaroglu, le plus grand défi après Fukushima a été d'harmoniser les normes de sécurité à travers le monde, les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de l'ONU n'étant, en effet, pas contraignantes pour ses membres.

La culture sécuritaire de la Suisse à l'honneur

Artur Lioubarski, de l'AIEA, a expliqué que selon les dispositions (non contraignantes) de l'Agence, les dangers naturels doivent faire l'objet d'une évaluation régulière pendant toute la durée d'exploitation d'une centrale nucléaire. Si cette règle avait été appliquée à Fukushima-Daiichi, l'accident n'aurait pas eu lieu. Lioubarski a rendu hommage à la culture sécuritaire de la Suisse, laquelle pourrait servir de référence en ce qui concerne l'application des recommandations de l'AIEA.

Torsten Krietsch, de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN), a exposé les bases légales régissant les analyses déterministes de sûreté en Suisse. Celles-ci font partie inhérente des contrôles de sécurité périodiques qui ont lieu tous les dix ans. L'exigence de la loi sur l'énergie nucléaire suivant laquelle les titulaires d'une autorisation d'exploiter une installation nucléaire «sont tenus de prendre toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique» constitue, en l'espèce, la pièce maîtresse. L'activité de surveillance de l'IFSN doit, elle aussi, s'exercer en fonction des derniers acquis.

Gerhard Schoen, lui aussi de l'IFSN, a quant à lui expliqué les bases des études probabilistes de sûreté (EPS). Celles-ci ont été utilisées pour la première fois à la fin des années 1970, lors de la construction de la centrale nucléaire de Gösgen pour être ensuite progressivement développées. L'actualisation permanente de ces études est aujourd'hui intégrée en tant que processus dans toutes les centrales nucléaires suisses («Living PSA») et a, selon Schoen, permis de nombreuses améliorations dans les installations.

Acquisition permanente de connaissances dans la pratique

L'application des analyses déterministes de sûreté a été présentée et débattue dans l'après-midi. Peter Baumann de la centrale nucléaire de Leibstadt a caractérisé les applications pratiques en indiquant qu'en fait, «nous procédons tous les jours à des évaluations de la sûreté dans notre installation», ce qui inclut les facteurs humains en plus des aspects techniques.

Martin Zimmermann, de l'Institut Paul-Scherrer (PSI), a donné un aperçu de la recherche actuelle, par exemple du développement et de l'amélioration des simulations numériques d'accident graves. Il en a conclu que le jeu en valait la chandelle puisque les savoirs existants contiennent des données de base plus solides et permettent d'acquérir de nouvelles connaissances.

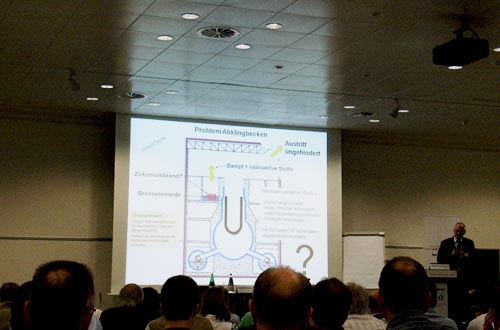

Jonathan Birchley, également du PSI, a informé le public sur l'état des modélisations d'accidents hors dimensionnement, allant de la défaillance de la cuve du réacteur jusqu'à la sollicitation extrême du confinement par une fusion du cœur. Il a constaté que les codes informatiques en usage aujourd'hui pouvaient encore être améliorés. Il a aussi démontré que l'application des codes pertinents à la tranche 4 de Fukushima-Daiichi avait clairement prouvé que la piscine de combustible n'avait pas pu causer l'explosion d'hydrogène dans cette tranche.

Reinhard Müller, de la centrale nucléaire de Beznau, a initié les participants à la méthodologie des analyses radiologiques d'incidents de dimensionnement, appliquée conformément aux prescriptions de l'IFSN. D'une part, on détermine les termes-sources, soit l'émission de substances radioactives à la suite de certains incidents et les voies susceptibles d'y mener. D'autre part, ces analyses comprennent aussi des calculs de la diffusion de ces substances, calculs qui montrent de quelle manière les matières se répandent dans l'atmosphère et aboutissent éventuellement dans la chaîne alimentaire. L'exploitant doit prouver sans exception que même dans les hypothèses les plus défavorables, il n'y a pas de dépassement des limites de dose en vigueur.

«Enseignements de Fukushima» tirés depuis des décennies

Pour clore la première journée du cours, le professeur Horst-Michael Prasser de l'ETH de Zurich a résumé l'état actuel des connaissances sur le déroulement de l'accident de Fukushima-Daiichi. Il a conclu qu'en construisant des systèmes d'urgence et en procédant à d'autres rééquipements encore, la Suisse avait tiré les principaux enseignements de Fukushima depuis des décennies déjà. Même constat pour les réacteurs avancés de la troisième génération actuelle qui, d'une part, réduisent encore la fréquence des dégâts au cœur et, d'autre part, sont en mesure de confiner de manière sûre les fusions de cœur en cas de défaillance de tous les autres systèmes. Ces types de réacteurs sont dotés dès le départ de tous les éléments qui manquaient à Fukushima pour pouvoir maîtriser l'accident.

L'application des EPS a donné le coup d'envoi de la seconde journée de cours. Johannis Nöggerath, de la centrale nucléaire de Leibstadt, a commencé par approfondir les bases des EPS en référence à des crues, des ruptures de conduites et des tremblements de terre. Il a ensuite démontré que grâce aux EPS, la sûreté des réacteurs de deuxième génération rééquipés en permanence, tels que ceux que nous connaissons en Suisse, est comparable à celle des réacteurs de troisième génération. «Les réacteurs mis à niveau de façon systématique sont porteurs d'avenir», a conclu Nöggerath dans un plaidoyer vibrant en faveur du rééquipement des installations existantes et de la construction de nouvelles centrales nucléaires.

Martin Richner, de la centrale nucléaire de Beznau, justifie de vingt ans d'expérience dans le domaine des EPS. Il a dressé un tableau impressionnant des vastes rééquipements effectués depuis vingt-cinq ans dans les tranches 1 et 2 de Beznau à raison d'un volume d'investissement de quelque 1,5 milliard de francs. Des mises à niveau ont, par exemple, été réalisées dès le milieu des années 1980 sur la base de l'EPS-séisme. D'ici à 2014, le projet «Alimentation électrique de secours en autarcie» (Autanove) assurera en outre le réaménagement du système d'approvisionnement électrique d'urgence. Selon Richner, l'EPS aide à faire la distinction entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas et donc à engager les ressources d'une manière ciblée.

Christoph Plüss de la Resun AG a ensuite expliqué le rôle des EPS dans les procédures d'agrément pour de nouvelles centrales nucléaires. Ces études permettent de clarifier les questions de sécurité à une phase très précoce du projet, lorsque des modifications sont encore possibles au niveau de la conception de l'installation. Depuis Fukushima, les fournisseurs réexaminent les nouveaux critères de dimensionnement à l'aide d'analyses déterministes et d'EPS. En ce qui concerne les futures procédures d'agrément, Plüss s'attend à une prise en compte plus rigoureuse des événements externes extrêmes tels que séismes et inondations. Toujours en raison de Fukushima, les analyses de sécurité devront également prendre davantage en considération l'aspect des piscines de combustible et de leurs systèmes de refroidissement.

Saisie mathématique du facteur humain

Vinh Dang du PSI a rappelé qu'en fin de compte, les actions humaines sont déterminantes du fonctionnement sûr et fiable de systèmes technologiques hautement complexes. L'analyse de la fiabilité humaine (Human Reliability Analysis, HRA) constitue un aspect important de l'EPS; elle examine la fiabilité des interventions et des décisions humaines dans l'interaction homme-machine. Dang a esquissé quelques méthodes d'intégration qualitative et quantitative du facteur humain à l'EPS en faisant état de leurs limites et de leurs perspectives d'avenir.

Lors de la table ronde consécutive animée par Cindy Mäder (Axpo), les conférenciers ont une fois encore souligné le rôle de l'EPS dans l'amélioration permanente, exigée par le législateur, de la sûreté de nos installations nucléaires. Les futures analyses devront en outre tenir compte davantage des phénomènes de vieillissement. Un conférencier a résumé en termes clairs que «nous devrons faire marcher nos centrales pendant de nombreuses années encore. La pression que subiront les installations pour rester couplées au réseau sera grande.»

L'analyse de sécurité dans la pratique

L'après-midi de la seconde journée a été consacrée aux applications pratiques des analyses de sécurité. Yahya Bayraktarli, responsable des EPS à la centrale nucléaire de Mühleberg, a expliqué l'établissement des courbes de fragilité. Il a montré comment, à partir de valeurs empiriques, d'opinions d'experts et de modèles analytiques, il était possible d'énoncer des modèles théoriques de réponse des bâtiments.

Les raisons pour lesquelles on ne saurait se fier aux seules EPS dans des scénarios d'accident complexes ont ensuite été exposées par Jens-Uwe Klügel, de la centrale nucléaire de Gösgen. Des scénarios complexes tels que séismes ou inondations peuvent menacer simultanément plusieurs barrières de sécurité. Etant donné que différents événements séparés entrent en jeu avec des fréquences de survenue diverses, on atteint ici les limites des modèles EPS. Klügel a donc plaidé en faveur de l'utilisation de métriques de risques relatives, combinées avec les modèles de risques éprouvés de l'EPS.

Cornelia Bühler, de TÜV SÜD, a expliqué comment son organisation relevait les défis liés à l'évaluation des systèmes numériques de sécurité et de contrôle-commande. Analyses déterministes et études probabilistes sont combinées pour évaluer la fiabilité des systèmes numériques. Ceux-ci sont contrôlés quant à leur dissimilitude, c'est-à-dire que l'on vérifie si la technologie des équipements en termes de matériel, de logiciel, d'outils et d'équipes de développement, de fabrication, de testage et de maintenance est suffisamment différente et hétérogène. Cette diversité rend plus improbable une défaillance complète des systèmes.

C'est avec une fierté légitime que Herbert Rust, ancien chef-adjoint de la centrale nucléaire de Beznau, a raconté de quelle façon l'installation était parvenue à dépasser une durée d'exploitation de 40 ans. Plusieurs critères de dimensionnement n'auraient, selon lui, atteint que la moitié de leur durée de vie; la réalisation de mesures déjà décidées telles que le remplacement des couvercles des cuves de réacteur rend une prolongation à 60 ans possible des points de vue technique et économique. Rust a souligné que les couvercles seraient remplacés en 2014, alors même que les couvercles actuels sont en parfait état.

Dans le dernier exposé du cours de cette année, Olivier Nusbaumer, de la centrale nucléaire de Leibstadt, a montré la façon de répartir, en zones d'incendie, 3000 locaux, 10'000 composants importants pour la sécurité et plusieurs milliers de kilomètres de câbles en vue d'intégrer le tout à un concept de protection incendie. En font notamment partie la définition de scénarios pertinents (en régime d'exploitation à pleine puissance, d'exploitation à puissance réduite et à l'état d'arrêt), des analyses de l'étendue des dommages, des simulations d'incendie, des modèles probabilistes et des visites classiques. Dans le cas de Leibstadt, ce travail équivaut à plus de 20'000 hommes-heures et à près d'un million de francs

Source

M.S./M.Re./R.B./P.V.