En tant que détenteur d'un smartphone, vous obéissez certainement chaque jour au fameux rituel qui consiste à recharger votre appareil. Si vous en possédiez déjà un il y a dix ans, vous devez vous rappeler que ce geste était alors loin d'être quotidien. C'est en tous cas le souvenir que j'ai du tout premier modèle de smartphone, le «Nokia Communicator». Même si les batteries sont de plus en plus performantes, et que les fabricants de processeurs font des efforts colossaux en matière d'efficacité énergétique, il faut bien admettre que nos téléphones et smartphones engloutissent de plus en plus d'électricité. Nous voulons un meilleur confort, les enfants jouent sur ces appareils, les adultes sont connectés en permanence et sont friands de multimédias. Or, tout cela a un prix: l'électricité. Sans oublier les écrans de plus en plus imposants, de véritables gouffres énergétiques. Et bientôt, il est prévu qu'une nouvelle catégorie de smartphones qui permette de faire le pont entre la tablette (dont l'iPad) et le téléphone traditionnel fasse son apparition. C'est indéniable: la consommation d'électricité augmente. Autre point assez édifiant concernant la télécommunication mobile: presque personne n'est en mesure de dire aujourd'hui combien coûte réellement une réparation sur son téléphone. En effet, lorsque le cas se présente, les services clients nous dirigent immédiatement vers l'achat d'un modèle neuf. En dépit d'un prix élevé, le cycle de vie d'un téléphone portable est court, et il va de soi que la production mondiale de téléphones portables requiert des ressources considérables.

A regarder du côté du secteur «Consumer Electronics», le premier bilan pourrait donc être le suivant: la consommation d'électricité restera élevée dans le futur. Certes, la plupart des personnes éteignent les lumières derrière elles, et le thème des économies d'électricité est incontestablement présent. Mais lorsque ce sont les besoins actuellement fondamentaux tels que la mobilité, la communication et le «always on» qui sont en jeu, il est relégué au second plan. Même des tarifs plus élevés de l'électricité n'y changeraient rien.

En Suisse, les centrales nucléaires permettent de couvrir 40% du besoin en électricité. Or, au vu de la récente lubie du tournant énergétique, la question de la sécurité d'approvisionnement se pose inéluctablement.

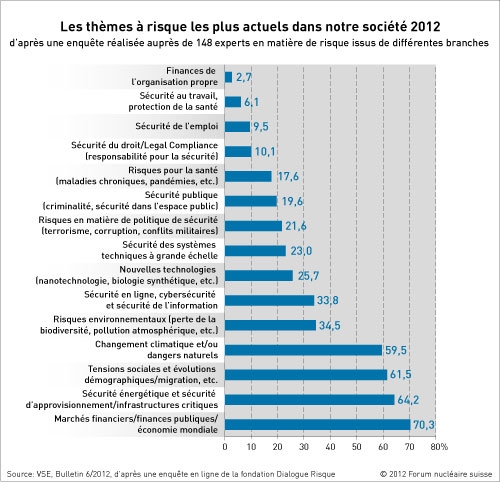

Une enquête réalisée par la fondation Dialogue Risque auprès de 148 spécialistes présente des résultats très intéressants. Elle révèle que la sécurité énergétique et la sécurité d'approvisionnement, ainsi que les infrastructures critiques, font partie des thèmes à risque les plus actuels de notre société. Concrètement, 64,2% des personnes interrogées considèrent qu'il est urgent de plancher sur le sujet. Seules les préoccupations économiques (marchés financiers/finances publiques/économie mondiale) sont davantage citées avec 70,3%. Suivent ensuite les thèmes des tensions sociales (61,5%), du changement climatique et des dangers naturels (59,5%), et des risques environnementaux tels que la pollution atmosphérique ou la perte de biodiversité (34,5%). Le thème de la sécurité des systèmes techniques à grande échelle occupe la huitième place (23%).

Pour les experts en matière de risque, c'est avant tout la question de l'approvisionnement en électricité qui complexifie le sujet. Roman Högg, responsable de projet au sein de la fondation Dialogue Risque, explique: «D'un point de vue technique, l'approvisionnement est d'ores et déjà un réseau complexe qui doit être planifié, développé, exploité, et adapté en fonction des exigences croissantes». L'approvisionnement énergétique fait partie des infrastructures critiques qui font intervenir à la fois l'informatique, la télécommunication, le transport, la logistique, mais aussi en partie les services de santé. Pour autant, il n'est pas question ici que de technique. Selon M. Högg les aspects économiques tels que la sécurité d'investissement, la sécurité physique, la protection de la nature et du climat sont jugés comme importants par les experts. Le fait notamment que l'approvisionnement fonctionnait si bien par le passé contribue selon eux à un manque de connaissances, et de conscience, du problème au sein de la population. Sans oublier que la Suisse est une plaque tournante du réseau électrique européen et qu'elle est très dépendante de l'étranger sur le plan énergétique.

L'ensemble des experts estime que la «différence de perception du risque» et son «acception» est «très présente» (60%) au sein des débats, voire même qu'il s'agit d'un «facteur dominant» (40%). Le fait que les perceptions du monde soient différentes explique également que 68% des personnes interrogées constatent un «manque de confiance» significatif vis-à-vis des autres acteurs. Contre toute attente, seuls 8% des experts pensent que le «sentiment d'être individuellement concerné» constitue un facteur dominant dans le débat. 60% des personnes sondées sont d'avis que le débat concernant les chances et les risques en matière d'énergie est mené «plutôt de manière intuitive» voire «très intuitive». L'intuition joue ici un rôle majeur et les thèmes autour de l'énergie sont souvent en lien avec des thèmes très émotionnels. Seuls 12% des participants estiment que le débat sur les chances et risques en matière d'énergie est mené de manière «plutôt rationnelle», et aucun d'entre eux n'a qualifié le débat de «très rationnel».

«Les saturations du réseau cachent en réalité un risque de black-out, et coutent très cher», conclut le «Finanz und Wirtschaft» dans un article de fond (édition du 30 mai 2012). La décision de l'Allemagne de sortir du nucléaire a causé du tort au sud du pays, très industrialisé. La séparation géographique importante entre production d'électricité et consommation engendre une charge de réseau en hausse. A cela s'ajoute le fait que le courant issu des capacités de produits disponibles en continu (gaz, charbon) est remplacé par une énergie solaire et éolienne fluctuante, désormais injectée en priorité sur le réseau. Le «Finanz und Wirtschaft» décrit de manière détaillée et concrète cette problématique connue depuis longtemps des initiés: «Les prévisions du vent sont souvent erronées. Ainsi, les fluctuations à court terme en matière d'injection d'électricité, dont on ne peut estimer l'ampleur, sont devenues choses communes. En cas de nécessité, l'exploitant doit alors intervenir pour empêcher une instabilité du réseau et une pénurie ultérieure lorsque le flux d'électricité est trop important. Pour cela, il coupe les capacités de production avant l'engorgement, et les remet en service après. Par ce processus de redistribution, l'installation la plus à même d'injecter du courant à l'instant concerné afin de stabiliser le réseau ne le fait pas au profit d'une autre qui se trouve (par hasard) au bon endroit. La branche chiffre les surcouts engendrés chaque année par ces manipulations en dizaines de millions. Et le nombre d'interventions continue d'augmenter. Le problème se complique non seulement dans le sens où le courant injecté est de plus en plus issu du solaire et de l'éolien, mais également où les capacités disponibles en continu (gaz, charbon) quittent le marché, leur exploitation n'étant pas rentable en raison des prix à la baisse pratiqués par celui-ci: les courants éolien et solaire exercent également une pression sur les coûts.»

Source

Hans-Peter Arnold/C.B.