Mise en lumière de la structure des zéolites naturelles

Des chercheurs de l’EPF de Zurich, de l’ESRF, de la Diamond Light Source Harwell ainsi que des Universités de Turin et de Hambourg ont réussi, en utilisant les rayons X de l’Installation Européenne de Rayonnement Synchrotron (ESRF) de Grenoble, à déterminer directement la distribution des atomes d’aluminium dans les zéolites naturelles. C’est là une étape importante dans l’étude de la structure de ce groupe de substances largement utilisé dans la technique des procédés.

Placé sous la direction de Jeroen van Bokhoven, professeur de catalyse hétérogène à l'Institut für Chemie- und Bioingenieurwesen de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, l'équipe internationale de chercheurs a examiné, à l'aide des rayons X de l'ESRF, la scolécite, une zéolite fibreuse présente à l'état naturel dans la région de Pune en Inde. Ils ont utilisé à cette fin un type particulier de spectroscopie X à orientation verticale, ce qui leur a permis de déterminer de manière claire et directe la position des atomes d'aluminium dans le réseau cristallin de la zéolite. Cette information de taille aidera à comprendre le comportement des zéolites lors de réactions chimiques.

Trajectoire de rayons encore plus fine pour les zéolites synthétiques

Dans une prochaine étape, l'équipe de chercheurs affinera la trajectoire des rayons à l'ESRF de façon à pouvoir étudier également les zéolites synthétiques. Celles-ci sont plus pures que les zéolites naturelles, mais leurs cristaux sont bien plus petits: en effet, alors que les cristaux de la scolécite naturelle atteignent la taille de quelques millimètres, ceux des zéolites synthétiques se mesurent souvent en micromètres. Les outils utilisés pour clarifier leur structure doivent être d'autant plus précis.

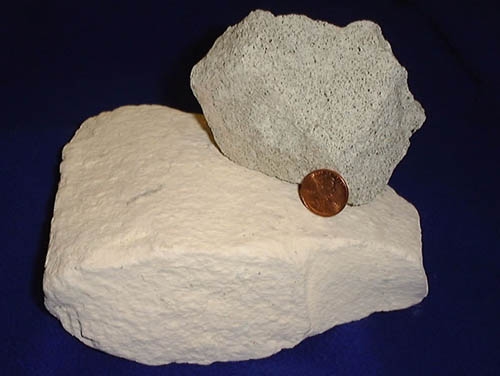

Les zéolites sont des aluminosilicates cristallins présentant un réseau cristallin microporeux fait de cavités et de canaux réguliers. Ceux-ci peuvent adsorber l'eau ainsi que d'autres substances faiblement moléculaires et les dégager à nouveau à haute température, sans dégradation de la structure de la zéolithe. A l'état naturel, on compte 48 espèces différentes de zéolite; celles qui sont produites artificiellement sont environ trois fois plus nombreuses. Si elles se distinguent quant à la dimension de leurs pores et à leur comportement chimique, toutes les zéolites présentent une très grande superficie interne de 1000 m2/g, ou plus encore.

Applications nombreuses en dépit de connaissances lacunaires sur leur structure

Les applications pratiques sont nombreuses. Comme échangeuses d'ions, les zéolites peuvent être utilisées pour l'adoucissement de l'eau ou pour l'extraction de substances - même radioactives - des eaux usées, en particulier de métaux lourds. En tant qu'adsorbeuses, elles sèchent les gaz, séparent les molécules organiques selon la taille (d'où leur nom de «passoire moléculaire») ou stockent la chaleur sous forme d'énergie d'adsorption latente. Elles sont aussi largement utilisées comme catalyseurs: les zéolites ou les particules métalliques contenues dans celles-ci deviennent en l'occurrence elles-mêmes actives, comme lors du craquage des hydrocarbures.

En recueillant des données précises sur les structures de la zéolite, les chercheurs espèrent pouvoir utiliser ses différentes espèces de manière encore plus ciblée et optimiser la fabrication des variantes synthétiques. La connaissance de leur structure interne permet de comprendre le rôle catalyseur des zéolites dans les réactions chimiques et la façon dont cette structure influe sur le déroulement des réactions.

Source

P.B./P.V. d’après un communiqué de presse d’ESRF du 22 juin, et ETH Life du 23 juin 2008