Nouvelle attitude envers l'énergie nucléaire: vœu pieux ou réalité?

Il s'est dessiné au cours de ces dernières années un renversement de tendance remarquable voire une nouvelle attitude envers l'énergie nucléaire. Quels en sont les dessous? Existe-t-il des indicateurs quantifiant cette évolution de l'acceptation?

Les tendances significatives ne sont pas toujours perceptibles dans le bruit de l'information quotidienne. C'est ainsi que des manifestations à l'efficacité médiatique régionale avérée autour de transports de Castors ne peuvent se classer directement dans un contexte global. Les lecteurs du Bulletin et de l'E-Bulletin le savent très bien: des pays de poids accélèrent l'extension de l'énergie nucléaire.

Mais quelle est la perception globale de l'énergie nucléaire? Lorsque l'on filtre dans l'information globale les publications qui traitent les risques comme sujet principal ou comme sujet annexe, on repère dans la tendance sur le long terme les événements exceptionnels des années 1979 (Three Mile Island) et 1986 (Tchernobyl). «L'indice de notoriété du risque» (Reputation Risk Index) ainsi dénommé présente également une croissance au cours des années écoulées. Mais il convient de mettre ceci en balance avec la production globale de rapports (sur l'énergie nucléaire) qui a aussi fortement augmenté au cours de la même période.

Si l'on oppose donc la notoriété du risque à la notoriété des chances offertes, il faut bien aussi constater une très forte évolution au cours des cinq dernières années. L'énergie nucléaire est devenue non seulement un sujet d'investissement financier. Mais la discussion sur le réchauffement climatique apporte aussi des arguments plaidant en faveur de l'énergie nucléaire. Cet «indice de notoriété des avantages» (Reputation Benefit Index) filtre donc des contributions faisant de l'énergie nucléaire un élément non négligeable dans le contexte d'une production d'électricité à faibles émissions de CO2, de changement climatique, de couverture des besoins, de plans d'extension et d'investissements en capital.

Toutefois l'analyse de la tendance à partir de la production des médias ne permet pas encore de dire si l'on constate véritablement chez le consommateur d'information une évolution de son intérêt et de son acceptation, mais de dire si l'on peut s'attendre à un tel tournant. De nouveaux outils d'analyse permettent en effet de mesurer l'intérêt effectif des utilisateurs d'Internet.

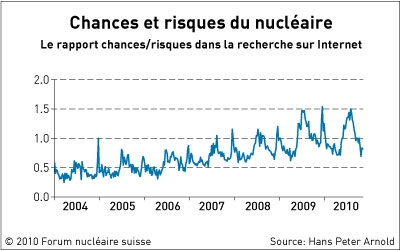

Dans ce domaine, l'auteur a créé une suite de données chiffrées à partir d'enquêtes de recherche marquées par le risque (par ex. «déchets nucléaires») ainsi qu'une suite de données chiffrées à partir d'enquêtes soulignant la tendance allant dans le sens des chances (par ex. «réchauffement global», «emplois», «carrières»). Ces enquêtes de recherche devaient bien sûr se situer les unes et les autres dans le contexte de l'électricité nucléaire. Si l'on représente le rapport entre ces deux courbes, on ne peut que remarquer une nette tendance à la hausse (voir graphique). L'énergie nucléaire est donc bien plus souvent considérée de nos jours comme une chance plutôt que comme un risque. En particulier, le secteur de l'énergie nucléaire pourvoyeur d'emplois a acquis ces dernières années une attention bien plus marquée. Il convient toutefois de préciser que les analyses évoquées se rapportent à des enquêtes en langue anglaise sans délimitation par pays.

Il existe donc des indices sérieux d'une augmentation non négligeable du nombre des partisans de l'énergie nucléaire, en particulier aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Et les résistances à nouveau montées en épingle en Allemagne n'y changeront pas grand-chose.

Source

Hans Peter Arnold/P.C.