Recours à la muographie pour la visualisation en 3D d’un réacteur

Des chercheurs du Commissariat français à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ont utilisé des particules cosmiques appelées «muons» pour générer à distance et de manière non invasive une image en 3D du réacteur G2 de Marcoule, en France, en phase de démantèlement.

Grâce au télescope à muons, qui utilise les propriétés de ces particules élémentaires proches de l’électron, les chercheurs sont désormais capables de sonder l’intérieur d’une structure, qu’il s’agisse d’une pyramide, d’un glacier ou, plus récemment, d’un réacteur nucléaire, à distance et de manière non invasive.

Les télescopes à muons conçus au CEA sont équipés de détecteurs Micromegas (Micro Mesh Gaseous[AT1] Structure), inventés en 1994 au sein de l’Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers (Irfu) du CEA. Ces détecteurs gazeux à microstructure utilisent le fait que les muons sont des particules chargées électriquement: on peut donc se servir des interactions électromagnétiques qu’ils génèrent. C’est-à-dire que ces muons chargés créent des ionisations (des paires électron-ion) lorsqu’ils interagissent avec un atome de la matière qu’ils traversent. «Dans le détecteur Micromegas, nous utilisons un gaz noble, car il a de bonnes propriétés qui permettent de conserver ces ionisations et donc de repérer le passage des muons. Par la suite, à l’aide de champs électriques que l’on applique dans le volume gazeux, on canalise ces charges électriques pour les envoyer sur une électronique de lecture», indique Sébastien Procureur, chercheur au CEA.

L’intérieur des objets dévoilé par la tomographie

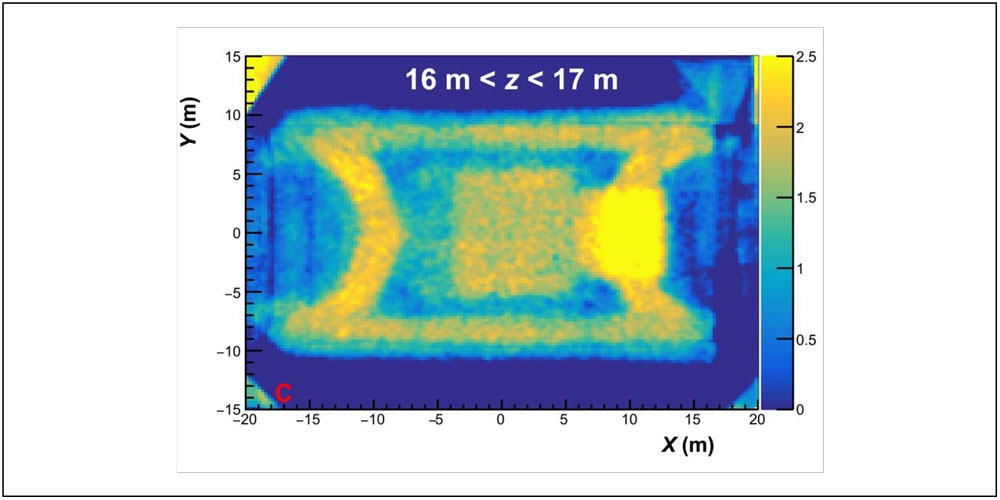

Pour réaliser leur tomographie muonique, Sébastien Procureur et son équipe ont installé quatre détecteurs de 50 cm de côté à divers emplacements sous le bloc réacteur et à côté de celui-ci: «À partir de mars 2021, nous avons ainsi capté, sur une durée cumulée de 1100 jours de détection et à partir de 27 perspectives différentes, quelque 370 millions de muons.» Grâce à un algorithme spécialement mis au point, ces données ont ensuite permis de générer une reconstruction 3D de l’intérieur du réacteur sans connaissance préalable des plans ni de la structure de base de l’installation. «Malgré la complexité et les dimensions imposantes du réacteur, nous sommes parvenus à reconstituer une image de l’intérieur en un laps de temps relativement court, en obtenant une qualité satisfaisante à partir de quelques jours de détection seulement pour chaque[AT2] projection», se félicitent les chercheurs. L’analyse a confirmé qu’un petit nombre de projections était suffisant pour visualiser et localiser les principaux éléments du réacteur. «Ces conclusions ouvrent de nouvelles perspectives pour l’inspection et la surveillance des installations nucléaires pendant toute leur exploitation et durant la phase de démantèlement, contribuant ainsi à la sûreté nucléaire.»

Ce travail de recherche a été publié dans la revue Science Advances.

Source

M.A./A.T. d’après un article du CEA (Actualités) du 6 février 2023 et de scinexx.de du 6 février 2023, et le site WNN, consulté les 31 janvier et 7 février 2023