Immer und überall: Radioaktivität

Radioaktivität kommt in der Natur seit Entstehung der Erde vor – sie ist etwas Natürliches und Bestandteil unseres Lebens. Obwohl wir sie weder sehen noch riechen noch hören können, ist sie überall in unserer Umwelt vorhanden – sogar in unserem Körper.

Radioaktivität tritt auf, wenn ein instabiles Atom sich spontan in ein anderes Atom umwandelt und dabei Strahlung freigesetzt wird. Ein Beispiel dafür ist Uran-238, das sich in Thorium umwandelt und dann über mehrere Zwischenstufen zu Radium und dann zu Radon zerfällt. Schliesslich entsteht durch weitere Umwandlungen eine Form von Blei, die sich nicht weiter verändert. Es ist ein Naturgesetz, dass alle instabilen Atomkerne im Laufe der Zeit zu stabilen Kernen werden. Von den über hundert heute bekannten chemischen Elementen gibt es über 2700 verschiedene Atomkernvarianten (Isotope). Davon sind nur 249 stabil, während die restlichen radioaktiv und somit instabil sind.

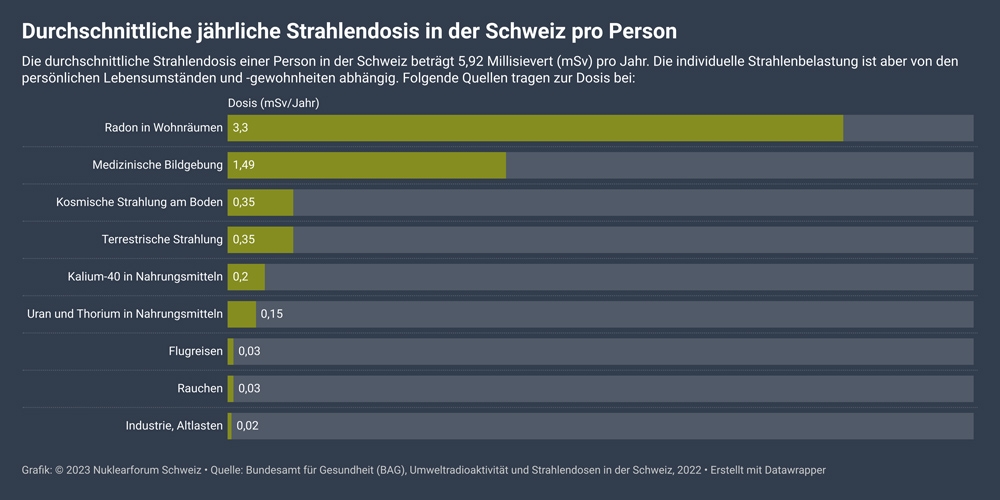

In der Schweiz beträgt die durchschnittliche Strahlenbelastung pro Person rund 6 Millisievert pro Jahr, wobei knapp drei Viertel davon natürlichen Ursprungs sind. Die restlichen 25% stammen aus der Medizin und nur gerade 0,2% aus technischen Anwendungen. Aus den Schweizer Kernanlagen gelangen praktisch keine radioaktiven Stoffe in die Umwelt, was bedeutet, dass deren Strahlenbelastung für die Bevölkerung minimal ist.

In der Schweiz ist der Wert der durchschnittlichen Strahlendosis völlig unbedenklich und im Vergleich zu anderen Ländern ist daher die Strahlenbelastung sehr niedrig. Die natürliche Strahlenbelastung unterscheidet sich aber von Ort zu Ort, je nach Geologie und Höhenlage. In den Alpen kann sie bis zu doppelt so hoch sein wie im Mittelland. Selbst bei einem kurzen Ferienaufenthalt in den Bergen erhält man so eine höhere Dosis als während eines ganzen Jahres in der Umgebung eines Atomkraftwerks.

Strahlung aus natürlichen und technischen Quellen unterscheidet sich weder in ihrer Wirkung noch in ihrer Gefährlichkeit. Die natürliche Radioaktivität ist somit ein verlässlicher Massstab für den sicheren Umgang mit technisch erzeugter Strahlung.

Die Wirkung von radioaktiver Strahlung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Dosis, der Art der Strahlung und der Empfindlichkeit des bestrahlten Körperteils. In geringen Dosen ist radioaktive Strahlung verträglich und gehört zur natürlichen Umwelt. In höheren Dosen kann die Strahlung jedoch schädlich sein und Krankheiten wie Krebs verursachen. Es ist also wichtig, den Umgang mit radioaktiven Stoffen zu kontrollieren und zu regulieren.

In der richtigen Dosis können zahlreiche radioaktive Substanzen in der Medizin zur Heilung von Krankheiten eingesetzt werden. Auch bei radioaktiven Substanzen und der Strahlung kommt es auf die richtige Dosierung an. Der gesetzliche Grenzwert für erwachsenes, strahlenexponiertes Personal in Medizin und Technik beträgt 20 Millisievert (mSv) pro Jahr in der Schweiz und der EU, während es in den USA 50 mSv sind. Durch einen gewissenhaften Umgang mit den radioaktiven Stoffen können wir vom grossen Nutzen der Radioaktivität profitieren. Strenge und erprobte Vorschriften gewährleisten dabei den Schutz der Bevölkerung und des Fachpersonals.

Strahlenschutz: Sicherheit geht vor

In Medizin, Forschung und Industrie wird ionisierende Strahlung genutzt. Radioaktive Stoffe kommen bei vielen technischen Verfahren und in der Medizin zum Einsatz. Durchleuchtungsgeräte und Beschleuniger emittieren gezielt Strahlung zur Diagnostik und Behandlung von Patienten. Und in Kernkraftwerken wird Strahlung genutzt, um Strom zu erzeugen. Doch wie kann man sich vor der gesundheitsschädlichen Wirkung von Strahlung schützen?

Die Betreiber von Kernkraftwerken beispielsweise ergreifen umfassende Massnahmen, um sowohl ihr Personal als auch die Umwelt bestmöglich zu schützen. Es wird in bauliche Vorkehrungen investiert, die dazu dienen, das Personal vor Strahlenbelastungen zu bewahren. Dazu gehören Abschirmungen, Filteranlagen, Schutzbekleidung und strenge Hygienepraktiken, die dazu beitragen, dass die Mitarbeitenden so wenig wie möglich mit Radioaktivität in Kontakt kommen. Zudem erfolgt eine sorgfältige Planung der Arbeitsabläufe mit einer effizienten Gestaltung von Arbeiten an besonders exponierten Standorten. Diese Massnahmen gewährleisten einen zuverlässigen und wirkungsvollen Schutz der Umgebung.

Personal, das Strahlung ausgesetzt wird, trägt ständig ein persönliches Dosimeter (Strahlenmessgeräten), welches die Belastung ununterbrochen überwacht. Aufgrund der ergriffenen Massnahmen beim Strahlenschutz, liegt die zusätzliche durchschnittliche Strahlenbelastung von strahlenexponierten Mitarbeitern in Schweizer Kernkraftwerken nur geringfügig über dem durchschnittlichen Niveau der Schweizer Bevölkerung und weit unter dem gesetzlichen Grenzwert von 20 Millisievert. Die zusätzliche Belastung bewegt sich im Durchschnitt um 1 mSv pro Person und Jahr. Im Vergleich dazu nehmen Langstreckenpiloten fünfmal mehr Strahlung auf als Atomkraftwerks-Mitarbeiter.

Auch die Umgebung der Nuklearanlagen wird äusserst gewissenhaft überwacht. Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) betreibt das automatische Messnetz Maduk (Messnetz für die automatische Dosisleistungsüberwachung in der Umgebung von Kernkraftwerken), welches insgesamt 57 Stationen rund um die Atomkraftwerke sowie das Paul Scherrer Institut umfasst. Diese Stationen übermitteln die Messwerte im Zehnminutentakt an die Behörde und führen automatische Überprüfungen auf Erhöhung der Messwerte gegenüber des natürlichen Strahlungsniveaus durch. Die erfassten Daten stehen jederzeit über das Internet zur Verfügung. Für die grossräumige Überwachung steht der Nationalen Alarmzentrale (NAZ) – sie koordiniert in Katastrophenfällen den Einsatz der Rettungskräfte und informiert die Bevölkerung – ein eigenes Netz zur Verfügung. Die 76 Sonden des «Nadam» genannten Netzes befinden sich bei den Wetterstationen von Meteo Schweiz. Auch diese Daten können im Internet abgerufen werden.

Die Sektion Umweltradioaktivität (URA) des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) betreibt über die Plattform Radenviro das automatisierte Luftmessnetz URAnet Aero. Es besteht aus 15 Stationen und dient ebenfalls der grossräumigen Überwachung der Radioaktivität in der Luft. Die erfassten Daten können laufend im Internet abgerufen werden. Zur kontinuierlichen Überwachung der Radioaktivität in Aare und Rhein stromabwärts der Kernkraftwerke betreibt das BAG das Messnetz Uranet aqua. Die Daten der fünf Standorte werden als 24-Stunden-Mittelwerte ebenfalls auf Radenviro publiziert.

Die Sicherheit hat oberste Priorität bei der Nutzung von ionisierender Strahlung. Die Betreiber von Kernkraftwerken setzen alles daran, ihr Personal und die Umwelt zu schützen. Nationale Behörden überwachen diese Massnahmen und stellen sicher, dass die rechtlichen Grundlagen eingehalten werden. Die Überwachung der Radioaktivität in der Umgebung der Nuklearanlagen ist umfassend und transparent. So kann nachgewiesen werden, dass auch die Bevölkerung optimal geschützt wird.

Weitere Informationen

Multimedia Dossier «Entdeckungsreise Strahlung»