Schweizer Strommix

Der Schweizer Strommix aus Wasserkraft, Kernenergie und neuen erneuerbaren Energien zeichnet ein vielfältiges Bild. Mit 60% Wasserkraft, einem Drittel Kernenergie und etwa 20g CO₂-Äquivalent pro Kilowattstunde präsentiert sich der CO₂-arme Schweizer Strommix als Vorreiter. Doch die Herausforderungen der unvorhersehbaren Stromnachfrage erfordern einen ausgeklügelten Mix aus Atom- und Flusskraftwerken sowie Speicherseen. Im Winter spielen Kernkraftwerke eine zentrale Rolle, während im Sommer Wasserkraft Hochleistungen erzielt und die Revisionen der Kernkraftwerke stattfinden.

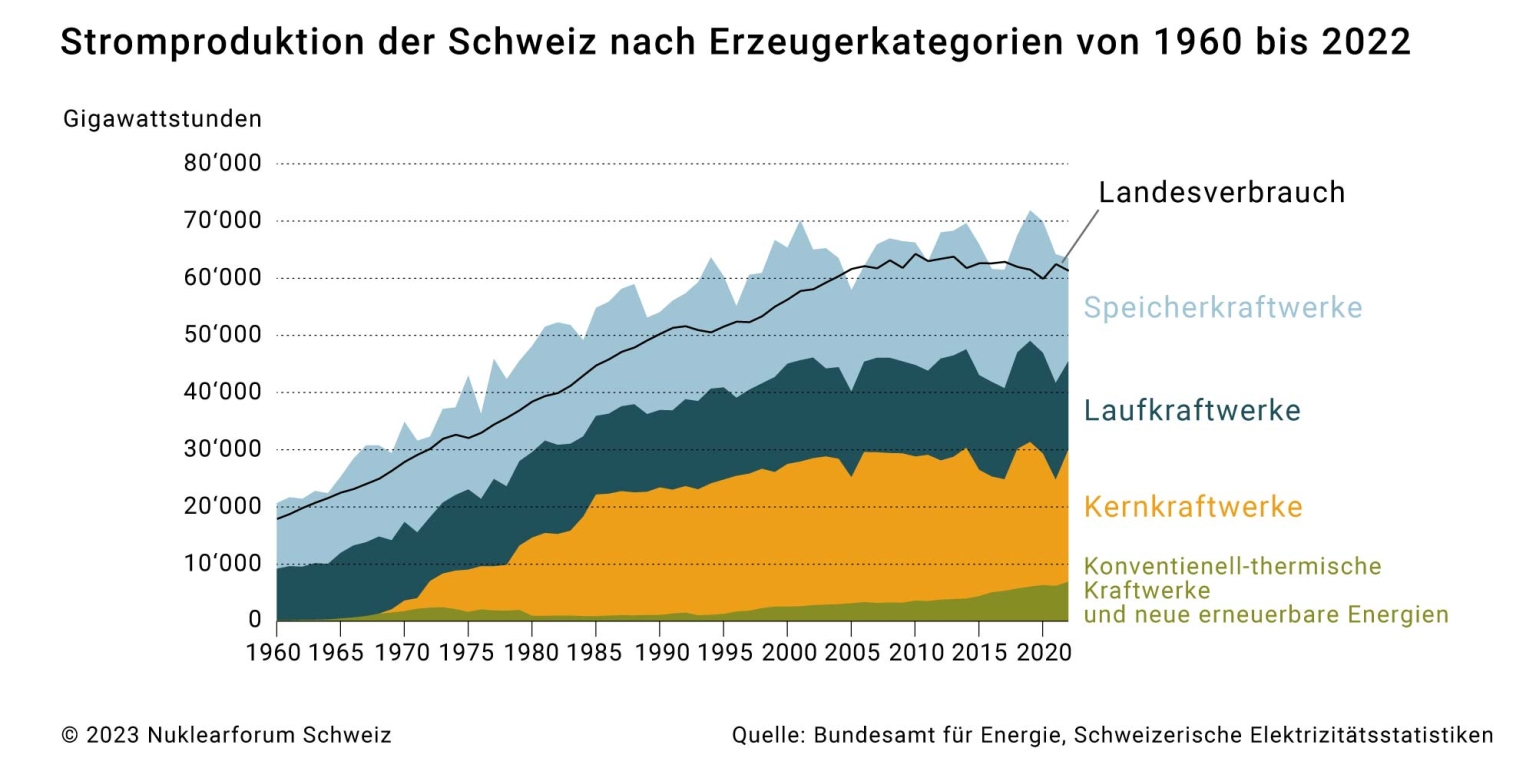

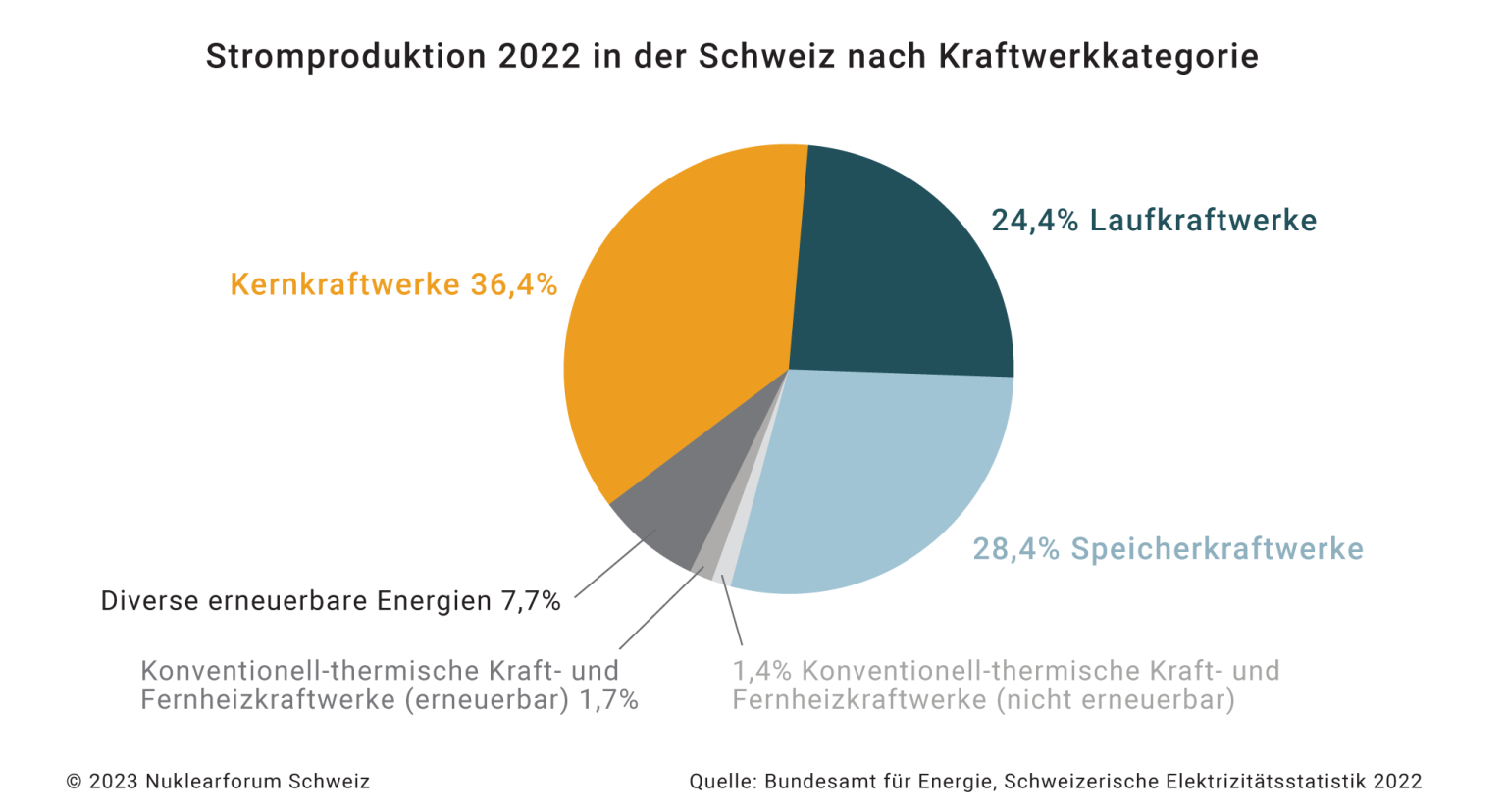

Der Schweizer Strommix setzt sich heute zu rund 60% aus Wasserkraft und zu etwa einem Drittel aus Kernenergie zusammen. Den restlichen Strom liefern Kehrichtverbrennungsanlagen sowie neue erneuerbare Energien wie Sonne, Wind und Biomasse. Insgesamt werden in der Schweiz im Jahr rund 60 Terawattstunden (TWh) Strom produziert. Der Anteil der neuen erneuerbaren Energien am Strommix war bislang gering, soll aber im Rahmen der Energiestrategie 2050 steigen.

Der Kraftwerkspark der Schweiz wurde mit dem steigenden Strombedarf ausgebaut. In den 1960er-Jahren setzte die Schweiz aus Umweltschutzgründen auf Kernenergie statt auf fossile Energie. Heute bildet Atomstrom das Fundament der Schweizer Stromversorgung mit Bandenergie, d.h. rund um die Uhr produzierter Strom.

CO₂-armer Schweizer Strommix

Mir zirka 20 Gramm CO₂-Äquivalent pro Kilowattstunde liegt der Schweizer Strommix (Produktion) weit unter dem europäischen (gut 460 g CO₂-aeq /kWh) sowie dem globalen Durchschnitt (gut 700 g CO₂-aeq/kWh).

Der Verbrauchsmix der Schweiz sieht mit 113 Gramm CO₂-Äquivalent pro Kilowattstunde etwas schlechter aus. Darin zeigt sich, dass die Schweiz sehr viel Strom aus dem Ausland importiert, der oftmals aus fossilen Quellen stammt.

Der Verbrauch steuert die Produktion

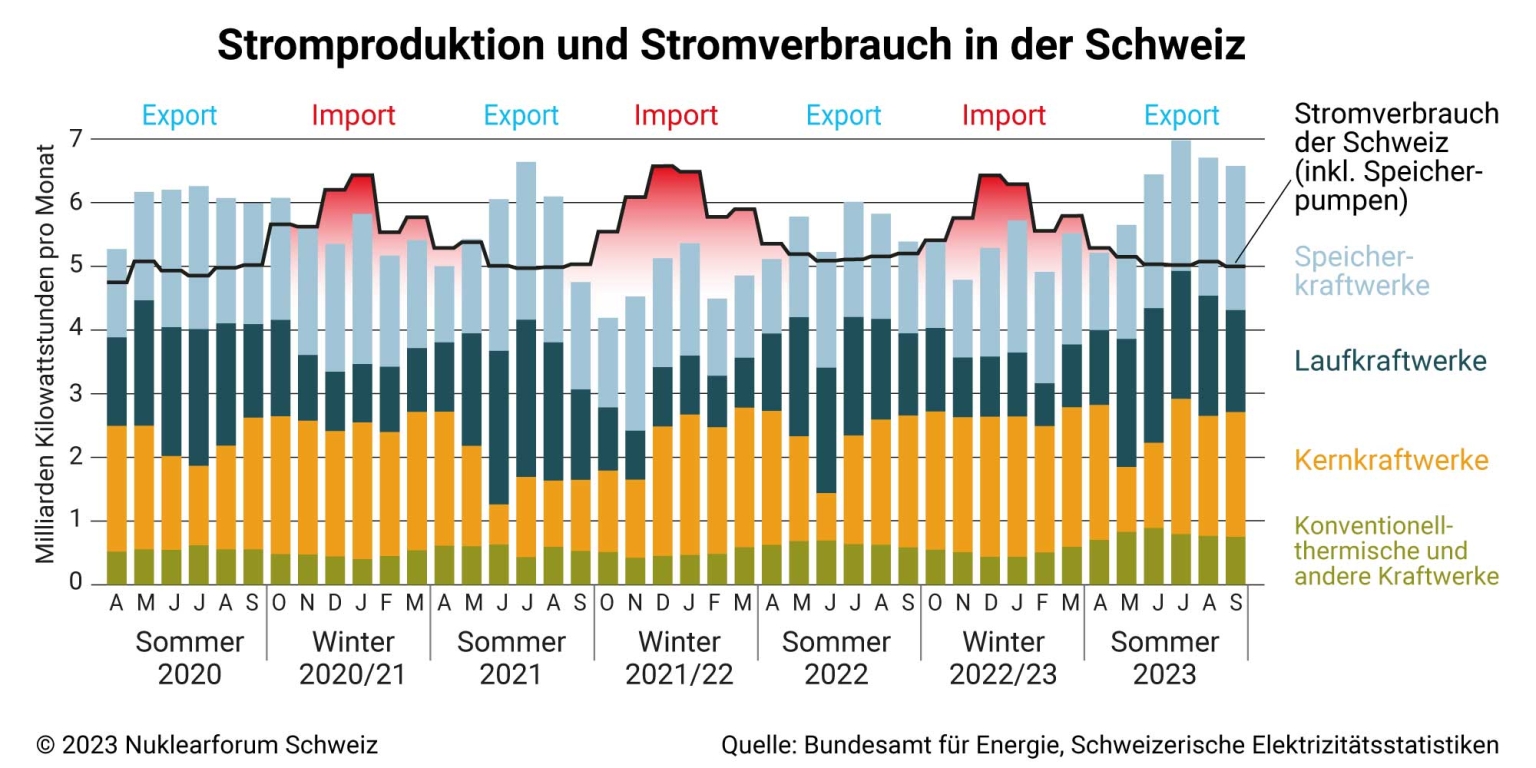

Strom lässt sich nicht in grossen Mengen speichern. Er muss genau dann produziert werden, wenn er gebraucht wird, nicht zu viel und nicht zu wenig davon. Ist das nicht der Fall, kann im schlimmsten Fall das Verteilnetz zusammenbrechen. Das macht die Stromproduktion und -verteilung sehr anspruchsvoll. Die Stromwirtschaft löst die Aufgabe mit einem Mix aus unterschiedlichen Arten von Kraftwerken. Atomkraftwerke und Flusskraftwerke erzeugen gleichmässig Strom für die Grundversorgung. Mit Speicherkraftwerken und Stauseen in den Bergen hingegen wird Spitzenenergie erzeugt. Sie ist bei Bedarfsspitzen abrufbar, beispielsweise beim Kochen am Mittag oder beim Fernsehen am Abend.

Neben der Leistung einer Anlage ist auch ihre Verfügbarkeit für die Stromproduktion entscheidend. Kernkraftwerke sind unabhängig von Wetterbedingungen und Wasserständen und stehen daher fast immer zur Verfügung. Schweizer Kernkraftwerke liefern etwa 90% der Zeit Strom, da sie nur im Sommer für Wartungsarbeiten und Brennstoffwechsel abgeschaltet werden, wenn genügend Strom aus Wasserkraft zur Verfügung steht. Im Winter sind sie jedoch unverzichtbar und liefern bis zur Hälfte des in der Schweiz erzeugten Stroms.

Im Winter führen die Flüsse weniger Wasser, und es gibt viel weniger Sonnenstunden als im Sommer. Gleichzeitig steigt unser Strombedarf, da u.a. mehr Heizen, Beleuchtung und Warmwasser nötig sind. Mit Speicherseen lassen sich Tages- und Wochenschwankungen ausgleichen, doch keinesfalls saisonale Schwankungen. Die heimischen Kernkraftwerke decken im Winter oft bis zur Hälfte der Inlandproduktion ab. Im Winter muss die Schweiz regelmässig Strom importieren, während sie im Sommer Strom exportieren kann. Dann produzieren die Wasserkraftwerke am meisten und der Stromverbrauch ist am tiefsten. Deshalb finden die Revisionen der Kernkraftwerke im Sommer statt.