Europa vor strategischem Wendepunkt bei der Kernenergie

Wir haben mit Kamen Kraev, Generalsekretär der internationalen Kernenergie-Nachrichtenagentur NucNet, gesprochen. Er sieht in Europas Kernenergiepolitik derzeit mehr als nur kurzfristige Trends. Denn Energiekrise, geopolitische Spannungen, Klimaziele sowie neue EU-Initiativen und Finanzierungsmöglichkeiten treiben einen langfristigen Strategiewandel voran. Dies eröffne Chancen für grosse Projekte ebenso wie für kleine, modulare Reaktoren, bringt aber auch erhebliche Herausforderungen mit sich.

Wie beurteilt NucNet die derzeitige sogenannte Renaissance der Kernenergie in Europa? Handelt es sich eher um einen politischen Trend oder einen langfristigen Strategiewandel?

Das derzeitige Wiedererstarken des Interesses an der Kernenergie in Europa deutet auf mehr hin als nur auf einen kurzfristigen politischen Trend. Es könnte sich zu einem langfristigen strategischen Wandel entwickeln – nicht nur in Europa, sondern auch weltweit. Ich möchte festhalten, dass diese Dynamik wesentlich durch die Energiekrise infolge der stark gestiegenen Gaspreise 2021 ausgelöst und durch den Krieg in der Ukraine ab Anfang 2022 weiter beschleunigt wurde. Beide Ereignisse haben die Verwundbarkeit durch Energieabhängigkeit verdeutlicht und die Versorgungssicherheit wieder ins Zentrum der energiepolitischen Debatte gerückt.

Die immer ehrgeizigeren Klimaziele Europas geben der Kernenergie eine neue strategische Daseinsberechtigung als zuverlässige, kohlenstoffarme Stromquelle, die erneuerbare Energien mit ihrer schwankenden Verfügbarkeit ergänzt. Für viele Befürworter in der Politik wird sie zunehmend als unverzichtbarer Bestandteil des Energiemix betrachtet – insbesondere für die Grundlastversorgung und die Dekarbonisierung industrieller Prozesse. Die Einsicht wächst, dass eine realistische grüne Energiewende ohne Kernenergie nicht zu bewältigen ist.

In welchen Ländern zeigt sich dies?

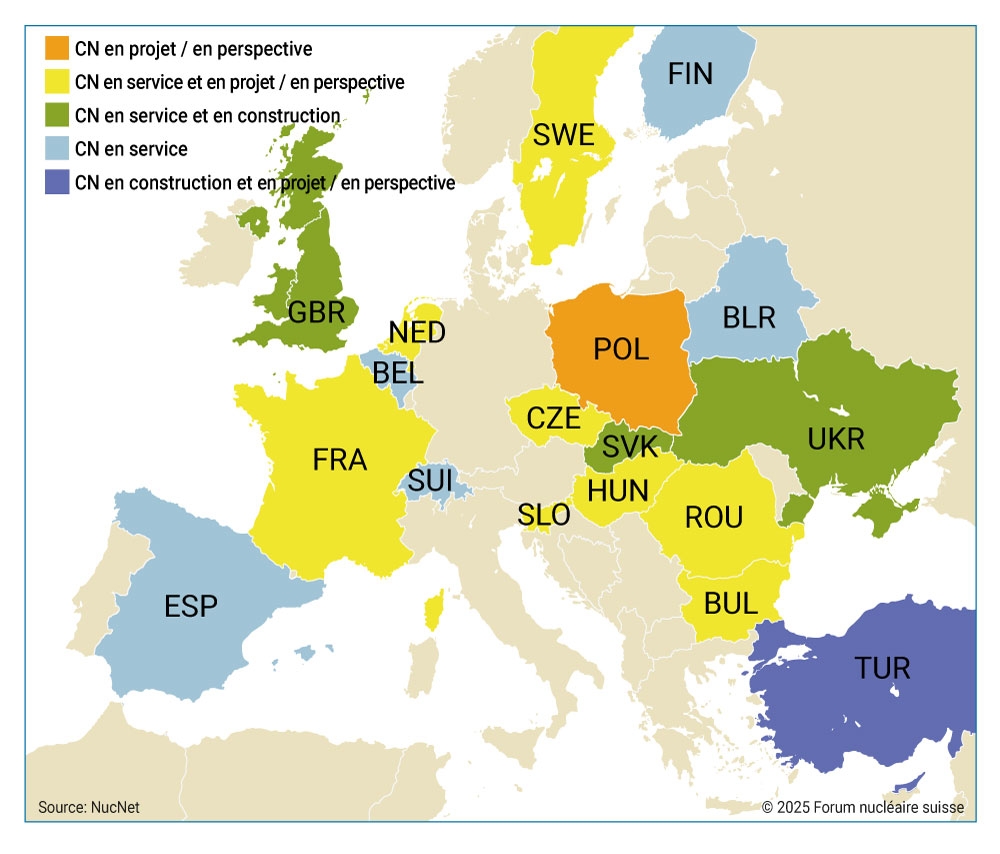

Bemerkenswert ist, dass sich die meisten aktuellen Aktivitäten zum Erhalt oder Ausbau der Kernenergie auf Länder mit bestehender Infrastruktur konzentrieren. Eine Ausnahme bildet Polen, das als Neueinsteiger aktiv sein erstes Kernenergieprogramm vorantreibt. Das deutet darauf hin, dass die sogenannte Renaissance der Kernenergie noch stark auf bestehende Kernenergienationen beschränkt ist und keine umfassende Expansion über den Kontinent hinweg stattfindet.

Auch das politische Umfeld rund um die Kernenergie in Europa verändert sich auf interessante Weise: Österreich bleibt klar ablehnend, doch Deutschland hat – trotz Atomausstieg – signalisiert, auf EU-Ebene nicht länger als Blockierer aufzutreten, was den institutionellen Widerstand möglicherweise abschwächen könnte. Länder wie Italien, Dänemark und Griechenland, die sich in der Vergangenheit von der Kernenergie distanziert haben, zeigen mittlerweile Offenheit in der energiepolitischen Debatte – auch wenn noch keine konkreten Massnahmen ergriffen wurden. Dieser veränderte Tonfall könnte eine umfassendere Neubewertung der Energiestrategien und -haltungen widerspiegeln, die ich vor etwa fünf Jahren noch nicht erwartet hätte.

Trotzdem ist Vorsicht geboten: Obwohl es Anzeichen für einen längerfristigen Strategiewandel gibt, werden die kommenden fünf Jahre entscheidend sein. Viele angekündigte Neubauprojekte befinden sich erst in frühen Planungs- oder Vorbereitungsphasen. Die Branche muss zeigen, dass sie Projekte zuverlässig umsetzen kann, denn die bisherigen Leistungen in Bezug auf Kosten und Zeitpläne waren, gelinde gesagt, enttäuschend.

Von zentraler Bedeutung wird die Sicherung nachhaltiger Finanzierung sein. Innovative Modelle sowie die Fähigkeit, sowohl öffentliches als auch privates Kapital zu mobilisieren, werden darüber entscheiden, ob sich die aktuelle Dynamik in langfristige Entwicklung übersetzen lässt.

Welche Rolle spielen kleine, modulare Reaktoren (SMRs) in den nationalen Kernenergiestrategien europäischer Staaten?

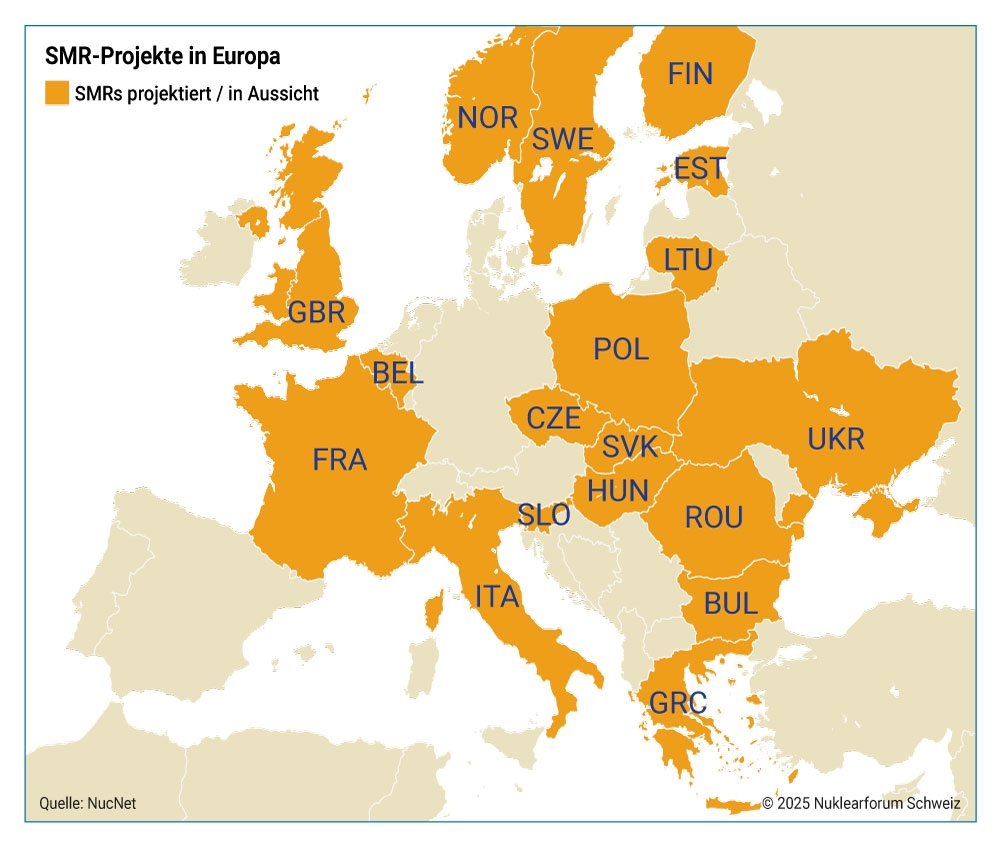

SMRs werden in den nationalen Energieplänen vieler europäischer Länder zunehmend als strategische Ergänzung zur grosstechnischen Kernenergie positioniert. Einige Länder wie Estland oder Norwegen erwägen SMRs, um damit erstmals in die kommerzielle Kernenergienutzung einzusteigen.

Der Reiz von SMRs liegt in ihrer Flexibilität, ihrem geringeren Platzbedarf und ihrem Potenzial für einen schnelleren Einsatz. Einige dieser Merkmale machen sie attraktiv für die Dekarbonisierung schwer zu elektrifizierender Sektoren, den Ersatz von Kohlekraftwerken oder die Versorgung der Industrie mit Wärme und Wasserstoff.

Länder wie Estland, Finnland, Polen, Rumänien, Schweden und Tschechien haben SMRs bereits fest in ihre Energiepolitik integriert – als Möglichkeit zur Diversifikation des Energiemix und zur Erhöhung der Versorgungssicherheit. Polen sticht besonders hervor, da sich dort mehrere Industriepartnerschaften um spezifische SMR-Technologien wie den BWRX-300 von GE Vernova Hitachi Nuclear Energy (GVH) gebildet haben, mit dem Ziel einer Inbetriebnahme vor 2035. Frankreich und Grossbritannien verfolgen nationale SMR-Entwicklungsprogramme und sehen darin nicht nur eine Lösung zur sauberen Stromerzeugung, sondern auch eine Chance für die heimische Industrie, exportorientierte Nukleartechnologie zu fertigen. Inzwischen haben sogar Länder, die aktuell keine Kernkraftwerke betreiben, wie Dänemark, Griechenland und Italien begonnen, die regulatorischen und technischen Wege für die künftige Integration von SMRs zu prüfen.

Einsatzbereit sind sie aber noch nicht …

Ja, man muss klar festhalten, dass in Europa derzeit noch kein SMR in Betrieb ist. Weltweit dürften bis Ende des Jahrzehnts nur wenige First-of-a-kind-Anlagen ans Netz gehen. Die meisten dieser Technologien werden in den USA entwickelt, während Kanada zum Ende des Jahrzehnts als erstes Land einen in westlicher Bauweise hergestellten SMR in Betrieb nehmen könnte. Daher müssen viele der Versprechen, die mit SMRs verbunden sind, darunter niedrigere Kosten, kürzere Bauzeiten und eine einfache Integration, erst noch in der Praxis bewiesen werden. Solange noch keine SMRs gebaut und zuverlässig laufen, bleiben sie ein vielversprechender, aber noch nicht ausreichend erprobter Pfeiler der Kernenergiestrategie Europas. Erwähnenswert ist allerdings, dass China und Russland SMRs bereits seit einigen Jahren kommerziell betreiben.

Welchen Einfluss haben neue EU-Initiativen wie der Industrieplan zum Grünen Deal und die European Industrial Alliance on Small Modular Reactors auf die Umsetzung von Kernenergieprojekten in Europa?

Die jüngsten EU-Initiativen zur Förderung der Kernenergie entfalten nach Jahren des Stillstands langsam Wirkung, insbesondere bei der Finanzierung und der industriellen Koordination. Kurz gesagt: Brüssel hat schrittweise damit begonnen, zwei zentrale Barrieren für neue Kernkraftwerke abzubauen, nämlich das politische Risiko und die Kapitalkosten.

Der Industrieplan zum Grünen Deal [Green Deal Industrial Plan] und insbesondere die darunterfallende Netto‑Null‑Industrie‑Verordnung [Net-Zero Industry Act] gestalten die Rolle der Kernenergie in der EU-Energiewende neu. Während Kernenergie in der Vergangenheit in vielen Finanzierungsmechanismen des Grünen Deals ausgeklammert war, ändert sich dies aktuell. Der Plan erkennt nun ausdrücklich die Kernenergie als strategische Netto-Null-Technologie an, insbesondere im Hinblick auf die Lieferketteninfrastruktur, die Brennstoffkreislaufkapazitäten und die fortschrittliche Fertigung. Obwohl der Bau von Grossreaktoren nach wie vor nicht für sämtliche Fördermittel zugelassen ist, können damit verbundene Investitionen, darunter Anreicherung, Komponentenfertigung oder Fachkräfteentwicklung unterstützt werden.

Die 2024 von der Europäischen Kommission ins Leben gerufene European Industrial Alliance on SMRs ist eine wichtige Plattform, die den Einsatz von SMRs beschleunigen soll. Sie vernetzt Industrie, Energieversorger, Forschungseinrichtungen und Banken, um Hindernisse wie Finanzierung, Regulierungsheterogenität und Lücken in der Lieferkette anzugehen. Neun SMR-Projekte wurden bislang für gezielte Unterstützung ausgewählt. Ziel ist der kommerzielle Einsatz ab Anfang der 2030er-Jahre. Auch wenn sich die Allianz auf SMRs konzentriert, stärkt sie indirekt die gesamte nukleare Industriebasis Europas, die sowohl für SMRs als auch für die Umsetzung von Grossprojekten von entscheidender Bedeutung ist.

Ein weiterer Meilenstein war das EU-Paket zur Reform des Strommarktes von 2023. Dieses sieht zweiseitige Differenzverträge [Contracts for difference, CfD] als Standardmechanismus zur Förderung neuer kohlenstoffarmer Energieerzeugung – einschliesslich Kernenergie – vor. Dies sorgt für einen berechenbareren Preisrahmen und könnte dazu beitragen, Projekte für Investoren risikoärmer zu machen. Parallel dazu wurde ein Pilotprojekt für langfristige Stromabnahmeverträge [Power Purchase Agreements, PPA] lanciert, das den Zugang zu Finanzierungsinstrumenten sowohl für grosse als auch für kleinere Kernkraftwerksprojekte weiter verbessern könnte.

Und welche Entwicklungen zeichnen sich bei der Finanzierung durch öffentliche Institutionen ab?

Die Rolle öffentlicher Finanzierungsinstitutionen, insbesondere der Europäischen Investitionsbank (EIB), scheint sich ebenfalls zu wandeln – wenn auch vorsichtig. Im Rahmen von Initiativen im Einklang mit REPowerEU, der Strategie zur Reduktion fossiler Importe aus Russland und zur Beschleunigung der Energiewende, und dem Industrieplan zum Grünen Deal hat die EIB zusätzliche Finanzmittel in Höhe von EUR 45 Mrd. zur Unterstützung strategischer Energie- und Industrieprojekte zugesagt. Während die EIB bei der direkten Finanzierung neuer Kernreaktoren weiterhin vorsichtig ist, hat sie begonnen, wichtige vorgelagerte Investitionen zu unterstützen.

Im März 2025 unterzeichnete die Bank ein Darlehen über EUR 400 Mio. mit Orano zum Ausbau der Urananreicherungsanlage Georges-Besse-II. Es handelt sich um die erste Unternehmensfinanzierung der Bank im Bereich des Kernbrennstoffkreislaufs im Einklang mit ihren Klima-Bewertungskriterien. Einen Monat später gewährte die Nordische Investitionsbank (NIB) dem finnischen Kernkraftwerksbetreiber TVO ein zehnjähriges Darlehen über EUR 75 Mio. zur Laufzeitverlängerung und für Sicherheitsnachrüstungen bei den Blöcken Olkiluoto-1 und -2. Selbst der Präsident der EIB hat SMRs öffentlich als finanzierungswürdig bezeichnet. So eine Äusserung wäre vor fünf Jahren noch undenkbar gewesen. Nachdem die Weltbank ihr Finanzierungsverbot für Kernkraftwerke in Schwellenländern aufgehoben hat, dürfte der Druck auf die EIB in Europa zunehmen, sich ebenfalls weiter in diese Richtung zu bewegen. Solche Finanzierungen können dazu beitragen, Risiken bei Grossprojekten zu reduzieren und Vertrauen bei privaten Investoren zu schaffen.

Wie hoch werden die Investitionen geschätzt?

Auf politischer Ebene schätzt das jüngste «Veranschaulichende Kernenergieprogramm» [Nuclear Illustrative Programme, PINC] der Europäischen Kommission, dass bis 2050 rund EUR 241 Mrd. erforderlich sein werden, um sowohl die Laufzeitverlängerung bestehender Anlagen als auch den Neubau nuklearer Kapazitäten – darunter Grossreaktoren und SMRs – zu unterstützen. Dies verdeutlicht den Umfang des notwendigen Investitionsbedarfs und den Bedarf an innovativen Finanzierungsmechanismen, die Risiken mindern und langfristiges Kapital anziehen können.

Was heisst das konkret?

Insgesamt bauen die neuen EU-Initiativen die institutionellen, regulatorischen und finanziellen Barrieren für nukleare Investitionen nach und nach ab. Auch wenn Grossprojekte weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert sind, verändert sich das Umfeld: Die politischen Signale werden klarer, die Finanzierungsinstrumente vielfältiger, und es gibt gezielte Bestrebungen zur besseren industriellen Koordination. Gelingt es, diesen Trend zu verstetigen, könnte dies die Glaubwürdigkeit und Finanzierungsfähigkeit nuklearer Projekte in Europa nachhaltig stärken.

Kamen Kraev ist leitender Redaktor und Generalsekretär bei NucNet, einer der weltweit führenden englischsprachigen Nachrichtenagenturen für Kernenergie mit Sitz in Brüssel. Kraev kam 2015 als Autor und Researcher zu NucNet und ist seit 2018 auch für die Leitung der Agentur verantwortlich. Er hat Masterabschlüsse in Europapolitik und Betriebswirtschaftslehre von der Katholischen Universität Löwen (KU Leuven) in Belgien. Energie, Politik und globale Angelegenheiten sind seit seiner Jugend zentrale Themen seines beruflichen und privaten Interesses. Durch seine fast zehnjährige Tätigkeit als Berichterstatter für die Nuklearindustrie hat Kraev einen tiefen Einblick in die Entwicklungen und wichtigen Trends im europäischen und globalen Nuklearsektor gewonnen. Er ist der Ansicht, dass die Kernenergie nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Energiewende betrachtet werden sollte, sondern auch langfristig eine stabilisierende Rolle im Energiemix Europas spielen sollte.

Verfasser/in

Übersetzung aus dem Englischen: M.A./B.G.