Aufklärung der Struktur natürlicher Zeolithe

Mithilfe stehender Röntgenstrahlen aus der European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in Grenoble haben Forscher der ETH Zürich, der ESRF, der Diamond Light Source Harwell sowie der Universitäten Turin und Hamburg die Verteilung der Aluminiumatome in natürlichem Zeolith direkt bestimmt – ein wesentlicher Schritt zur Strukturaufklärung dieser für die Verfahrentechnik bedeutsamen Stoffgruppe.

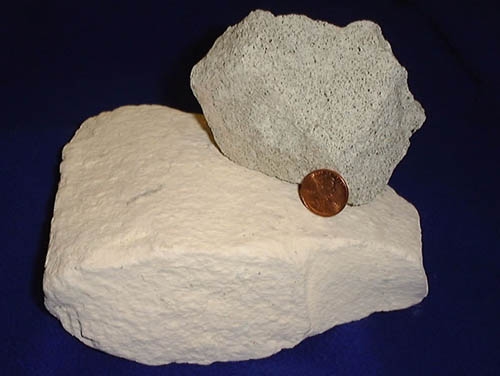

Das internationale Forscherteam unter Leitung von Jeroen van Bokhoven, Professor für heterogene Katalyse am Institut für Chemie- und Bioingenieurwesen der ETH Zürich, untersuchte mit Röntgenstrahlen aus der ESRF das Mineral Skolezit, ein natürlich vorkommender Faserzeolith aus der Region Puna in Indien. Eingesetzt wurde eine besondere Art Röntgenspektroskopie mit stehenden Wellen. Sie gestattete, die Lage der Aluminiumatome im Kristallgitter des Zeolithen direkt und eindeutig zu bestimmen. Diese Information ist wesentlich für das Verständnis des Verhaltens von Zeolithen bei chemischen Reaktionen.

Verfeinerte Strahlführung für künstliche Zeolithe

In einem nächsten Schritt wird das Forscherteam die Strahlenführung am ESRF so weit verfeinern, dass sie auch synthetische Zeolithe untersuchen kann. Diese sind zwar reiner als natürliche Zeolithe, aber ihre Kristalle sind viel kleiner: Während etwa beim natürlichen Skolezit die Kristalle einige Millimeter gross sind, liegen die Kristallabmessungen bei künstlichen Zeolithen oft nur im Mikrometerbereich. Entsprechend präziser müssen die Werkzeuge zur Strukturaufklärung arbeiten.

Zeolithe sind kristalline Alumosilikate mit einem mikroporösen Kristallgitter aus regelmässigen Hohlräumen und Kanälen. Diese können Wasser oder andere niedrigmolekulare Stoffe adsorbieren und bei erhöhter Temperatur wieder abgeben, ohne dass die Zeolithstruktur zerstört wird. In der Natur kommen 48 verschiedene Zeolitharten vor, künstlich erzeugte gibt es rund dreimal mehr. Sie unterscheiden sich in der Porengrösse und im chemischen Verhalten, doch alle haben eine riesige innere Oberfläche von 1000 m2/g oder mehr.

Vielfältige Anwendungen trotz mangelhafter Strukturkenntnis

Die praktischen Anwendungen sind vielfältig. Als Ionentauscher können Zeolithe Wasser enthärten oder - auch radioaktive - Stoffe, besonders Schwermetalle, aus Abwässern entfernen. Als Adsorber trocknen sie Gase, trennen gezielt organische Moleküle nach ihrer Grösse - daher der Name «Molekularsieb» - oder speichern Wärme in Form latenter Adsorptionsenergie. Auch als Katalysatoren finden sie breite Anwendung, wobei die Zeolithe selbst oder darin eingeschlossene Metallpartikel aktiv werden, etwa beim Kracken von Kohlenwasserstoffen.

Mit der genauen Strukturaufklärung erhofft sich die Forschung, die verschiedenen Zeolithe gezielter einsetzen und die Herstellung künstlicher Typen optimieren zu können. Die Kenntnis des innern Aufbaus erlaubt es zu verstehen, wie Zeolithe als Katalysatoren bei chemischen Reaktionen arbeiten und wie die Struktur den Reaktionsablauf beeinflusst.

Quelle

P.B. nach ESRF, Medienmitteilung, 22. Juni, und ETH Life, 23. Juni 2008