Deepwater Horizon: Informationsbedürfnis im Wandel

Das Geschehen war an Dramatik kaum zu überbieten und könnte Stoff für eine Drehbuchvorlage für die Filmindustrie in Hollywood liefern. Selnaustrasse 30 in Zürich: Am Dienstagmorgen, 20. April 2010, feierte Transocean, der Ölplattformenbetreiber mit Sitz in Zug, an der Schweizer Börse das Börsendebut. Wenige Stunden nach dem erfolgreichen Listing in Zürich die Katastrophe am Golf von Mexiko: Die Ölplattform Deepwater Horizon geht in Flammen auf und versinkt im Meer.

Elf Menschen sterben; davon neun Crewmitglieder von Transocean. Noch sind die Kosten der Ölkatastrophe schwierig abzuschätzen. Experten rechnen mit einem Schaden von gegen CHF 30 Mrd. Neben Transocean stehen BP, der Energiedienstleister Halliburton sowie die Aufsichtsbehörden am Pranger. Die US-Behörden Minerals Management Service (MMS) vergeben nicht nur die Förderlizenzen, sondern sind auch für die Bewilligungen und Kontrollen im Rahmen von Sondierbohrungen zuständig.

Deepwater Horizon hat die Risiken der Rohöl-Förderung bewusst gemacht. Dabei geht es nicht darum, dass die Nuklearbranche den Finger schadenfreudig auf die Ölindustrie zeigen soll. Zum einen gilt die Aussage der US-Senatorin Lisa Murkowski aus Alaska: «Die Produktion von Energie ist niemals frei von Risiken und Konsequenzen für die Umwelt.» Selbst die immer wieder aus besonders umweltschonend und nachhaltig beschriebene Solar- und Windenergie haben insbesondere in einer starken Expansionsphase erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt.

Darauf wurde an der Jahresversammlung des Nuklearforums Schweiz aufmerksam gemacht: Josef A. Dürr, Direktor des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE), hielt zum Kriterium Ressourcenverbrauch fest, dass auch Metalle wie Kupfer, Eisen oder Aluminium nicht unbeschränkt zur Verfügung stehen würden. Der sparsame Einsatz dieser Ressourcen, die auch für den Bau von Stromproduktionsanlagen gebraucht werden, sei deshalb unbedingt notwendig. Josef A. Dürr im Originalton: «Der Bedarf an Kupfer pro erzeugte Gigawattstunde Strom liegt bei der Wasserkraft bei 1 kg, bei Kernkraftwerken bei rund 5 kg, bei Windanlagen bei 25–60 kg und bei Fotovoltaikanlagen zwischen 110 und 230 kg.» Beim Eisenerz seien die Verhältnisse ähnlich. Für die Produktion einer Gigawattstunde Strom benötigt man bei Wasserkraft 200–300 kg Eisenerz, bei Kernkraftwerken etwa 300 kg, bei Fotovoltaikanlagen zwischen 900–1400 kg und bei Windanlagen zwischen 1600–2800 kg.

Zwar wurde die Öffentlichkeit in den vergangenen Jahren sehr wohl über die CO2-Belastung des Rohöls hinreichend informiert. Gleichzeitig wurden jedoch die Risiken der Förderung, der Raffinierung und des Transports von Öl kaum thematisiert. Jetzt flimmern Bilder über vergiftete Seen aus Kanada über den Bildschirm. Die Ausbeutung von Ölsand ist äusserst ressourcenintensiv. Wir werden sensibilisiert auf die unzähligen Lecks der völlig veralteten Transportleitungen in Sibirien sowie auf die drohenden Anschläge in Nigeria und die Folgen der Ölproduktion auf den Regenwald in Ecuador. Auch fragt sich, ob die Expansion der Ölförderung in gewissen Regionen nicht zu rasch, unter Umgehung von strengen Sicherheitskontrollen, erfolgt war. Innert 20 Jahren hat sich die Ölförderung am Golf von Mexiko verdoppelt. Der Energiehunger ist enorm.

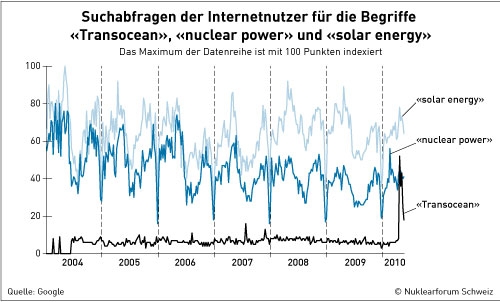

Das Interesse an der Ölindustrie ist in den Medien schlagartig gestiegen. Das Informationsbedürfnis von Internetnutzern hat sich verändert. Innert kurzer Zeit sind die Suchabfragen nach BP und Transocean massiv gestiegen. Signifikant wächst auch das höhere Interesse an der gesamten Ölbranche, wie eigene Analysen zeigen. Das unmittelbare Informationsbedürfnis für die Kernenergie nimmt in diesem Umfeld erwartungsgemäss ab. Doch mittel- und langfristig wird sich wohl global die Bedeutung eines ausgewogenen Energiemix verfestigen. Das Interesse an Kernenergiethemen dürfte nachhaltig sein.

Quelle

Hans Peter Arnold