Kernfusion: wichtiger Schweizer Beitrag an Iter

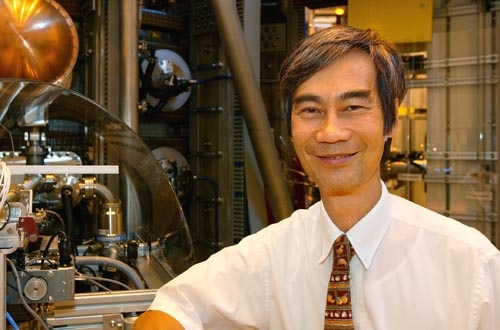

Die Kernfusion tritt mit dem Start des Iter (International Thermonuclear Experimental Reactor) in eine neue Phase. Die Schweiz spielt dabei eine bedeutende Rolle mit Aussicht auf wichtige wissenschaftliche und industrielle Ergebnisse: Gespräch mit Professor Minh Quang Tran, Leiter des schweizerischen Beitrags, und Pierre Paris, Verantwortlicher für die Partnerschaft mit der Industrie.

Worin liegt das Interesse an der Kernfusion für die Energieversorgung?

Minh Quang Tran: Die Kernfusion bietet Aussicht auf eine sehr konzentrierte, reichlich vorhandene und nachhaltige Energieressource praktisch ohne direkte Auswirkungen auf Biosphäre und Klima. Die Fusion macht auch eine geologische Lagerung radioaktiver Abfälle mit sehr langen Halbwertszeiten unnötig. Mit der Fusion wird die gesellschaftliche Debatte über die nachhaltige und umweltfreundliche Entwicklung weniger konfliktbeladen sein als bisher!

Wird im Bereich Kernfusion noch Grundlagenforschung oder schon Energieforschung betrieben?

MQT: In der Plasmaphysik werden die Bedingungen für die Durchführung einer kontrollierten Kernfusion, die sich über sehr lange Zeiträume (mehrere Stunden) oder besser dauernd aufrecht erhalten lässt, sowie die dabei zum Einsatz kommenden Werkstoffe und speziellen Technologien wie der Tritiumbrutmantel erforscht. Damit haben die Überlegungen über künftige Kraftwerke bereits begonnen. Sie befassen sich mit der Zeit nach Iter. In dieser Etappe - genannt Demo - soll eine erste stromerzeugende Fusionsanlage gebaut werden.

Worin bestehen die Hauptschwierigkeiten? Wo stehen wir heute?

MQT: Die wichtigsten Forschungsgebiete sind die Beherrschung eines Plasmas, das über sehr lange Zeiträume (mehr als eine Stunde) viele Fusionsreaktionen erzielt, sowie die Entwicklung von Werkstoffen zur Umhüllung des Plasmas. Es braucht Technologiestudien, um sicherzustellen, dass alle Komponenten und Instrumente die nötigen Voraussetzungen für den Einsatz in einem Reaktor erfüllen.

Welche Stellung nimmt Iter in der Entwicklung bis zur Kernfusion ein? Was wird Iter aufzeigen?

MQT: Iter wird aufzeigen, wie die kontrollierte Kernfusion bei einer thermischen Leistung von 500 MW zu beherrschen ist. Aber Iter ist noch kein Demonstrationskraftwerk. Im Übrigen wird es nach Iter und vor einem Demonstrationskraftwerk einen Demonstrationsprototyp geben, den wir in unserem Jargon Demo nennen.

Kann man bereits sagen, wann Fusionsreaktoren die industrielle Reife (Grossserienreife) erlangen werden?

MQT: Ehrlich gesagt noch nicht. Der Demo wird in etwa 30 Jahren erwartet und der erste echte Fusionsreaktor erst danach. Die Frist bis zur Realisierung von Demo hängt vom politischen Willen ab, der ein klares Zeichen setzen muss, damit die wissenschaftliche und industrielle Gemeinschaft (Ich bestehe auf der wichtigen Rolle der Industrie!) kompetente Teams bilden und instand halten kann, um die Demo-Studien zu lancieren. Wir benötigen eine langfristige politische Vision, um die neuen Generationen auszubilden und die industrielle Unterstützung zu sichern.

Welchen Beitrag leistet die Schweizer Forschung an Iter?

MQT: Die Schweiz ist im Rahmen der Euratom mit rund 2,8% an der Finanzierung des Projekts beteiligt und trägt erheblich zur wissenschaftlichen Entwicklung von Iter bei. Unser Beitrag betrifft verschiedene Bereiche, wo das Centre de Recherches en Physique des Plasmas (CRPP) eine Pionierrolle spielt oder besondere Kenntnisse erworben hat: Vor allem tragen wir mit dem Tokamak TCV (Tokamak à configuration variable) und der digitalen Simulation der physikalischen Abläufe in einem Plasma zur Vorbereitung der wissenschaftlichen Nutzung von Iter bei. In der Technologie verfügen wir über weltweit und europaweit einzigartige Anlagen wie die Supraleiter-Testanlage Sultan oder die Gyrotrone, mit denen wir einen Forschungs- und Entwicklungsbeitrag zu supraleitenden Kabeln und der Heizung leisten können, die der Iter benötigt. Die Diagnosen sind eine weitere Stärke des CRPP, und auch hier arbeiten wir für Iter. «Last but not least» versieht dass CRPP als Einrichtung der ETH Lausanne eine wichtige Aufgabe bei der Ausbildung der Physiker- und Ingenieursgeneration, die am Iter arbeiten wird.

Sprechen wir über die Bedeutung von Iter für die Schweizer Industrie. Auf welchen Gebieten kann sie Komponenten liefern?

Pierre Paris: Die Schweizer Industrie kann beinahe auf allen Gebieten Beiträge leisten. In bestimmten besonderen Bereichen ist das CRPP ein Labor mit anerkanntem Know-how: in der Entwicklung grosser supraleitender Magnete und spezieller Strukturwerkstoffe für Fusionsanlagen sowie in der Erforschung und Erprobung von Höchstfrequenzröhren oder Mikrowellenantennen. Auch die Schweizer Industrie ist auf verschiedenen Gebieten äusserst kompetent, etwa in der Kryotechnik, im Engineering und als Zulieferer auf klassischen Gebieten, namentlich mechanischer Komponenten, der Stromversorgung, der Datenerfassung, der Elektronik, der Verbindungstechnik und verschiedenen Spitzentechnologien. In beschränkterem Masse könnte die Schweiz im Bauwesen mitwirken, wo bestimmte Unternehmen besonders spezialisiert und europaweit anerkannt sind.

Ist die Ausgangslage für die Schweizer Industrie gut?

PP: Ja. Sie hat dies mit der positiven Erfahrung des europäischen Projekts JET in Culham (GB), der grössten Kernfusionsanlage vor Iter, bereits bewiesen. Obwohl die Schweiz nur mit 3,5% an der Finanzierung dieses Projekts beteiligt war, konnte die Schweizer Industrie einen wesentlich höheren Anteil an Bestellungen verbuchen: Dank ihrer qualitativ hochwertigen Leistungen erhielt sie über 6% des Auftragsvolumens. Sodann gibt es gut 30 Unternehmen mit potenziellem Interesse, die sich gemeldet haben, um am Abenteuer Iter mitzuwirken. Und weitere können folgen. Wir planen, das Iter-Projekt überall in der Schweiz vorzustellen, um die Unternehmen zu ermutigen, sich an dieser Herausforderung des 21. Jahrhunderts zu beteiligen. Und danach wollen wir die interessierten Unternehmen besuchen, um mit ihnen je nach Erfahrung, Know-how und geplanter Ausrichtung ihrer Tätigkeit die Möglichkeiten einer Einbindung in Iter und in den sogenannten Erweiterten abzuklären.

Welche Voraussetzungen sind zu erfüllen?

PP: Grundsätzlich gibt es zwei: die ISO-Zertifizierung und der Wille, an der Komponentenentwicklung mitzuwirken. Zu dieser zweiten Bedingung: Zahlreiche Komponenten können nicht die Iter-Projektentwickler im Detail auslegen, um der Industrie nur die Herstellung zu überlassen. In einem Projekt, bei dem alle Komponenten an die Kenntnis- und Auslegungsgrenzen (Temperatur, Druck, Strahlung) stossen, muss die Entwicklung zwingend in Partnerschaft mit den Fachleuten in der Industrie erfolgen. Der erforderliche Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstand wird in Wirklichkeit dank Absprache oder gar in Partnerschaft zwischen den Projektleitern und der ausführenden Industrie erreicht. So lassen sich die besten Lösungen finden.

Ist die Mitwirkung an Iter den sehr grossen Unternehmen vorbehalten?

PP: Die grossen Unternehmen der Maschinenindustrie haben selbstverständlich ihren Platz. Aber auch die kleinen und mittleren, die KMU. Es gibt Nischenprodukte - beispielsweise in der Verbindungstechnik, bei mechanischen Produkten, elektrischen Geräten und Komponenten, Sensoren, Komponenten für die Vakuumerzeugung und die Supraleittechnik -, wo die KMU ein grosses Beteiligungspotenzial haben. Unternehmen, die bereits grosse Projekte realisiert oder daran mitgewirkt haben, können auch Beiträge zur Koordination der Konstruktionsphasen leisten.

Macht Ihnen etwas besondere Sorgen?

PP: Ja, Folgendes: Seit der Teilnahme an JET ist viel Zeit vergangen und ein Teil der Maschinenindustrie ist geschrumpft oder gar verschwunden. Spezialisten wurden nicht ersetzt und ihr Know-how ist möglicherweise verloren gegangen. Es wird einige Zeit brauchen, um die für die Planung und Ausführung der Aufträge zum Bau und zur Montage von Iter benötigten Führungskräfte und Fachleute auszubilden. Es ist auch eine Aufgabe unseres Instituts, Physiker und Ingenieure auszubilden, die diese Herausforderung zu Beginn dieses Jahrhunderts annehmen wollen.

Was würden Sie den Industriellen empfehlen?

PP: Zunächst, sich bekannt zu machen, das Interesse kundzutun, dann den Willen zum Ausdruck zu bringen, sich an der Spitze einer Technologie zu profilieren, und schliesslich, sich mit anderen Partnern in der Schweiz und im Ausland zusammenzutun. Denn viele Lösungen können nur in Verbindung verschiedener Kompetenzen gefunden werden, und es geht auch darum, Kompetenzlücken zu füllen. Sämtliche Industriezweige sind betroffen. Die Tür steht der gesamten Schweizer Industrie offen. Iter ist ein Motor für technologische und technische Fortschritte und Durchbrüche, wie es nicht viele gibt. Das ist eine Chance für unsere Industrie.

Das Interview führte Jean-François Dupont

Verbindung Iter - Industrie

Pierre-Jean Paris

Swiss Industry Liaison Officer

Centre de Recherches en Physique des Plasma (CRPP)

EPFL SB CRPP, Station 13

CH-1015 Lausanne

E-Mail: pierre.paris@epfl.ch

Tel.: +41 (0)21 693 34 86

Fax: +41 (0)21 693 51 76