Schweizer Röntgen-Teleskop STIX bricht zur Sonne auf

Nach über zehn Jahren Vorbereitung startet voraussichtlich am 8. Februar 2020 die Weltraum-Mission «Solar Orbiter». Mit dabei ist auch das Schweizer Röntgen-Teleskop STIX – entwickelt an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW).

Die Raumsonde «Solar Orbiter» beginnt am 8. Februar 2020 mit einer «Atlas V»-Rakete von Cape Canaveral in Florida ihre Reise zur Sonne. Bis auf 45 Mio. km soll sich die Raumsonde der Sonne nähern – das ist rund ein Viertel des Abstands zwischen Erde und Sonne. Erstmals sollen auch die bis anhin unbekannten Polregionen des Zentralgestirns untersucht werden. «Solar Orbiter» ist eine Mission der Europäischen Raumfahrtorganisation (ESA) mit starker Beteiligung der amerikanischen National Aeronautics and Space Administration (Nasa). Die Sonde braucht knapp zwei Jahre, um mit sogenannten «Swing-by»-Manövern an Erde und Venus vorbei in einen Orbit um die Sonne zu gelangen. Voraussichtlich wird die Sonde im November 2021 ihre Messungen aufnehmen und mindestens bis Dezember 2025 in Betrieb sein. Die Forschenden erhoffen sich enge Synergien mit der Nasa-Mission «Solar Parker Probe», die bereits im August 2018 gestartet ist. Das Budget der Mission beträgt rund EUR 1,5 Mrd.

Das Röntgenteleskop STIX wurde unter der Führung der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW von Schweizer Firmen und Forschungsinstitutionen zusammen mit Partnern aus Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Österreich, Polen und der Tschechischen Republik entwickelt und gebaut.

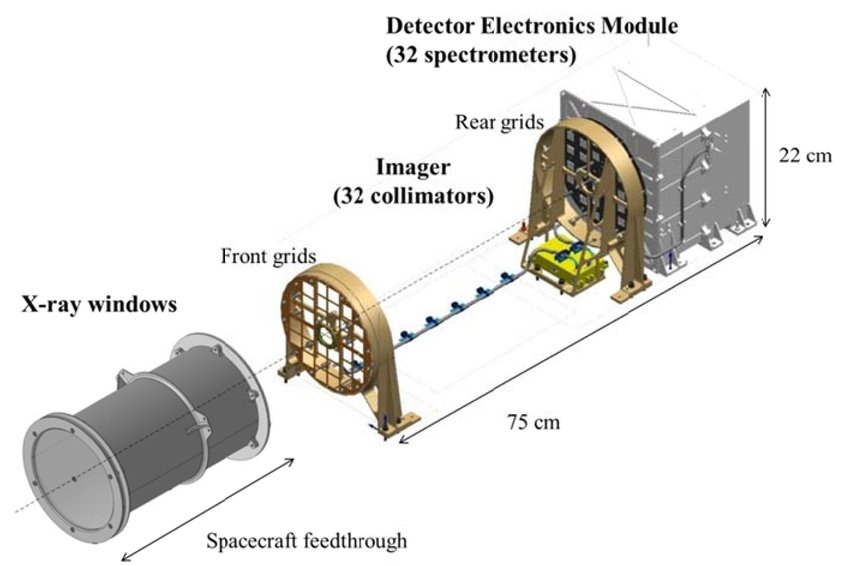

STIX ist ein sogenannter Fourier-Imager. Anstelle von Linsen hat das Röntgenteleskop zwei Wolframgitter, die im Abstand von 55 cm hintereinander leicht verschoben montiert sind. Die Gitter haben sehr feine Öffnungen (0,038 – 1 mm). Der eintreffende Photonenfluss dringt durch diese Öffnungen. Die Photonen werden dabei räumlich moduliert, um ein sogenanntes Moiré-Muster zu erzeugen. Hinter den Gittern befindet sich die Detektoren- und Elektronikbox. 32 grob pixelige Cadmium-Tellurid-Detektoren registrieren die Energie und den Zeitpunkt jedes einfallenden Röntgenphotons über einen Energiebereich von 4 bis 150 keV. Die räumliche Modulation auf jedem Detektor – das Moiré-Muster – enthält kodierte Informationen über die Position und Grösse der Röntgenquelle. Durch die Kombination dieser Informationen aus den Detektoren kann ein Bild rekonstruiert werden.

Die Sonne besser verstehen

Ziel der siebenjährigen Mission ist es, die Ursachen des sogenannten Sonnenwindes zu ergründen. Der Sonnenwind ist ein Strom geladener Teilchen, der ständig von der Sonne abströmt und das ganze Sonnensystem durchdringt. Er ist unter anderem auch für die Polarlichter verantwortlich. Die zehn Instrumente an Bord der Raumsonde versuchen durch verschiedene Messungen dem Rätsel des Sonnenwinds auf die Schliche zu kommen.

Das Röntgen-Teleskop STIX soll Sonneneruptionen beobachten. «Wir werden Bilder und Spektren von Röntgenstrahlen der Sonne aufnehmen», sagt Prof. Säm Krucker, verantwortlicher Wissenschaftler für STIX an der FHNW. Diese Daten enthalten Informationen über physikalische Zustände und Prozesse bei Sonneneruptionen. Anhand dieser Informationen soll untersucht werden, wie sich geladene Teilchen auf sehr hohe Geschwindigkeiten beschleunigen und im Weltraum ausbreiten. Die Ursachen von Sonneneruptionen hängen mit dem «Coronal Heating Problem» zusammen, einer ungelösten Frage der Sonnenphysik, warum sich die Temperatur der Sonne von 6000 Grad an der Oberfläche in ihrer Atmosphäre, der Korona massiv erhöht – auf eine Million Grad – statt sich abzukühlen, wie zu erwarten wäre.

Quelle

M.A. nach FHNW, Medienmitteilung, 28. Januar 2020, sowie https://stix.i4ds.net