Wahrscheinlich unterwerfen Sie sich als Smartphone-Besitzer Tag für Tag einem Ritual: Sie laden Ihr Gerät elektrisch auf. Und selbst, wenn Sie bereits vor zehn Jahren ein Smartphone besessen haben, war damals das tägliche Andocken an die Ladestation nicht notwendig. Dies jedenfalls waren meine Erfahrungen mit dem Smartphone-Pioniermodell «Nokia Communicator». Obwohl die Batterien immer leistungsfähiger werden und die Prozessorenhersteller in Sachen Energieeffizienz enorme Anstrengungen unternehmen – unsere Handys und Smartphones benötigen immer mehr Strom. Wir erwarten einen höheren Komfort. Die Kinder «gamen». Die Erwachsenen sind «always on» und nutzen Multimedia. Dies alles benötigt Strom. Ganz zu schweigen von den immer grösseren Displays, die eigentliche «Stromfresser» sind. Künftig wird sich zudem eine neue Gruppe an Smartphones herausbilden, die die Lücke zwischen den Tablet-PC (unter anderem iPad) und herkömmlichen Handys schliessen. Der Stromkonsum wächst. Der Hinweis auf die mobile Telekommunikation ist noch in einer weiteren Hinsicht aufschlussreich: Kaum jemand kann heute abschätzen, was eine Reparatur an seinem Handy effektiv kostet. Das Kundencenter wird uns nämlich im Reparaturfall gleich ein neues Modell empfehlen. Trotz des an sich hohen Gerätepreises ist der Lebenszyklus eines Mobiltelefons kurz; selbstredend benötigt die Weltproduktion von Handys erhebliche Ressourcen.

Als erstes Fazit können wir gerade mit Blick auf die Sparte «Consumer Electronics» ziehen: Der Stromkonsum wird künftig hoch bleiben. Gewiss: Die meisten Personen knipsen diszipliniert den Lichtschalter aus. Stromsparen ist in der Tat ein Thema. Doch, wenn es um wichtige Grundbedürfnisse geht wie Mobilität, Kommunikation und «Always On» – dann rückt das Stromsparen in den Hintergrund. Selbst höhere Stromtarife dürften wenig daran ändern.

Da in der Schweiz die Kernkraftwerke rund 40% des Strombedarfs produzieren, stellt sich aufgrund der mehr oder weniger spontanen Idee einer Energiewende unweigerlich die Frage nach der Versorgungssicherheit.

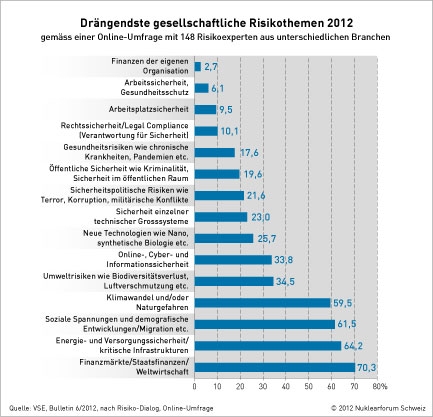

Aufschlussreich ist eine Umfrage der Stiftung Risiko-Dialog unter 148 Fachleuten. Demnach zählen Energie- und Versorgungssicherheit sowie kritische Infrastrukturen zu den «drängendsten» gesellschaftlichen Risikothemen. Konkret schätzen 64,2% der Befragten diesen Themenbereich mit dieser Dringlichkeit ein. Nur Finanzmärkte/Staatsfinanzen/Weltwirtschaft» wurde mit 70,3% noch häufiger als «drängendstes gesellschaftliches Risikothema» genannt. Hinter der Versorgungssicherheit sind die Themen soziale Spannungen (61,5%), Klimawandel und Naturgefahren (59,5%) sowie Umweltrisiken wie Luftverschmutzung oder Biodiversitätsverlust (34,5%) platziert. Auf dem achten Rang befindet sich das Thema Sicherheit einzelner technischer Grosssysteme (23%).

Inhaltlich weisen die Risikoexperten insbesondere auf die Komplexität des Themas Energieversorgung mit Fokus Stromversorgung hin. «Die Versorgung ist aus technischer Sicht bereits ein komplexes Netzwerk, das geplant, weiterentwickelt, betrieben und den wachsenden Anforderungen angepasst werden muss», schreibt Roman Högg, Projektleiter der Stiftung Risiko-Dialog. Die Energieversorgung gelte als eine der kritischen Infrastrukturen, von der IT, Telekommunikation, Transport, Logistik, aber auch etwa die Gesundheitsversorgung abhängen. Doch gehe es nicht um Technik allein. Högg: «Wirtschaftliche Aspekte, wie Investitionssicherheit, physische Sicherheit, Natur- und Klimaschutz werden von den Experten als wichtig erachtet.» Gerade weil die Versorgung in der Vergangenheit so gut funktioniert habe, bestehe allerdings nach Ansicht der Befragten mangelndes Wissen und Problembewusstsein in der Bevölkerung. Hinzu komme, dass die Schweiz eine Drehscheibe im europäischen Stromnetz darstellt und vom Ausland in Energiefragen eine grosse Abhängigkeit besteht.

Die «unterschiedliche Risikowahrnehmung» beziehungsweise deren «Akzeptanz» wird durch sämtliche Experten als entweder «stark prägend» (60%) oder sogar als «dominierender Faktor» (40%) innerhalb der Debatte wahrgenommen. Mit den wahrgenommenen unterschiedlichen Weltbildern einher geht auch, dass 68% der Befragten einen stark prägenden «Mangel an Vertrauen» gegenüber den jeweils anderen Akteuren feststellen. Wider Erwarten betrachten nur 8% der Experten die «individuelle Betroffenheit» Einzelner als dominierenden Faktor in der Debatte. 60% der Befragten meinen, dass die Debatte um Chancen und Gefahren im Themenfeld Energie «eher intuitiv» bis «sehr intuitiv» geführt wird. Das Bauchgefühl spielt eine wichtige Rolle. Energiethemen sind oft mit sehr emotionalen Themen verknüpft. Nur gerade 12% der Befragten sind der Meinung, dass die Debatte um Chancen und Gefahren im Themenfeld Energie «eher rational» geführt wird. Als «sehr rational» bezeichnete die Debatte niemand.

«Netzengpässe bergen ein Blackout-Risiko und kosten viel Geld», bilanziert «Finanz und Wirtschaft» in einem Schwerpunktbeitrag (Ausgabe vom 30. Mai 2012). Weil Deutschland aus der Kernenergie aussteige, falle im industrialisierten Süden viel Leistung weg. Die grössere räumliche Trennung von Stromproduktion und Verbrauch führe zu steigender Netzbelastung. Hinzu komme, dass Strom aus kontinuierlich verfügbaren Produktionskapazitäten (Gas, Kohle) durch schwankungsreiche Wind- und Sonnenenergie verdrängt werde, die vorrangig eingespeist werde. Die «Finanz und Wirtschaft» beschreibt die den Insidern seit längerem bekannte Problematik ausführlich und konkret in folgenden Worten: «Gerade Windprognosen sind aber stark fehlerbehaftet. So sind kurzfristige, unberechenbar hohe Schwankungen in der Stromeinspeisung zum Alltag geworden. Der Netzbetreiber muss da notfallmässig eingreifen, um zu verhindern, dass wegen zu hoher Stromflüsse an einem Engpass das Netz instabil wird. Dabei schaltet er Erzeugungskapazitäten vor dem Engpass ab und fährt Kapazitäten nach dem Engpass hoch. Durch dieses Redispatching speist nicht mehr die in dem Moment günstigste Anlage Strom ein, sondern diejenige, die (zufällig) am richtigen Ort steht, um das Netz zu stabilisieren. Die Mehrkosten daraus beziffern Branchenkreise jährlich auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Die Zahl der Eingriffe nimmt weiter zu. Das Problem verschärft sich, weil nicht nur immer mehr Solar- und Windstrom ins Netz eingespeist wird, sondern weil auch kontinuierlich verfügbare Kapazitäten (Gas, Kohle) aus dem Markt ausscheiden, da ihr Betrieb sich wegen gesunkener Marktpreise nicht mehr lohnt: Wind- und Sonnenstrom drückt eben auch die Preise.»

Quelle

Hans-Peter Arnold